außergewöhnliche Objekte

Beschreibungen zu Objekten der Sammlung

Wer erinnert sich? Folge 52: Das Runde muss ins … Runde

Heute gibt’s wieder einmal ein Spielzeug: Ein Miniatur-Minigolf-Set der Firma Technofix, entstanden Ende der 1960er Jahre. Aus Polystyrol, produziert per Tiefziehen – einer Kunststoff-Verarbeitungstechnik, bei der dünne Kunststoffplatten erhitzt und in eine entsprechende Form gezogen (oder gedrückt) werden. So entstanden damals auch die beliebten Spielburgen für die Ritterpüppchensammlung.

Ja: So haben wir Älteren damals „Golf“ gespielt, als es noch keine Bildschirmspielchen gab, auf denen man noch per Joystick und Klötzchengrafik an seinem Handycap arbeiten musste. Hier galt es noch echte Metallbälle zu verschießen, indem man die Oberkörper der Figürchen gekonnt in Drehung versetzte. Sechs Bahnen passten in den Karton – und die dürften sicher für den einen oder anderen Spielenachmittag gereicht haben.

Aber, Hand auf’s Herz: Ich gebe zu, dass ich dieses Spiel hier nur vorstelle, weil ich eigentlich über etwas anderes reden wollte. Und zwar etwas, das das Kunststoff-Museum erstaunlicherweise noch nicht in seiner Sammlung hat: Golfbälle. Denn dabei handelt es sich um viel mehr als dumme Kugeln, die man in die Büsche drischt

Denn die fliegen nur dann auf halbwegs vorhersehbare Bahnen ins Ziel, wenn sie optimal ausgewuchtet sind. Tatsächlich hat jeder Hersteller ein eigenes Rezept, wie man den genoppten Kugeln zu einer gleichmäßigen Gewichtsverteilung verhelfen kann. Manchmal wird ein elastischer Kern auf dünnen Nadeln in Position gehalten per Spritzguss mit einer schlagfesten Hülle versehen.

Und schon klopfen die Probleme an: Denn wenn sich der Kern dabei auch nur ein klein wenig verschiebt, ist die Unwucht da und der Ball später bei den Fröschen.

So gibt es ein Verfahren, bei denen die elastischen Kerne mittels Vakuum in einem Spezialwerkzeug festgehalten werden; den millimeterschmalen Zwischenraum zwischen Kern und Wand gießt man anschließend vorsichtig mit Polyurethan aus. Erst dann wird die Halterung entfernt und die zweite Ballhälfte an die erste angeschäumt.

Klingt simpel – aber der Teufel liegt auch hier wieder im Detail. So muss der Kunststoff exakt an den Prozess angepasst werden, damit der Kern auch wirklich fest hält, bevor die zweite Hälfte dran kommt. Auch die Dosiergenauigkeit der Anlage muss man genau im Auge behalten: Die Abweichungen dürfen höchstens etwa ein zehntel Gramm ausmachen.

Auch der elastische Kern des Balls entscheidet über Hopp oder Topp: Er sollte aus einem Gummi bestehen, das möglichst wenig Schlagkraft in Wärme umwandelt – sonst fliegt die Kugel statt 150 Meter weit vielleicht gerade einmal vor die eigenen Füße. Das schafft nicht jeder Gummi, dafür braucht man Spezialtypen, zum Beispiel aus Polybutadienkautschuk.

Mit Metallkugeln wie in diesem Minigolf-Karton jedenfalls käme man auf einem echten Golfplatz also nicht wirklich weit. Aber Spaß macht dieses Spiel hier sicher trotzdem!

Wer erinnert sich, Teil 51: Stühle aus Nudeln?

Schade, dass man nicht drauf sitzen darf – aber so ist das mit den Objekten in den Regalen der riesigen Sammlung des Deutschen Kunststoff-Museums. Schon anfassen ist leider verboten. Man muss schließlich vorsichtig mit den Objekten umgehen, wenn unsere Enkel eines Tages auch einmal sehen wollen, wie wir damals so gelebt haben.

Aber kein Problem: Bei Stühlen wie diesem hier wissen viele aus der Boomer-Plus-X-Generation ohnehin nur zu gut, wie sie sich anfühlen. Darum sind sie Manchem vielleicht sogar lieber als die halbe Legion an „Designerstühlen“, die sich sonst noch so in den Regalen des Museums-Archivs tummeln: vom Panton-Stuhl in verschiedenen Darreichungsformen aus Polyurethan und Polypropylen über den Bofinger-Stuhl, den „Rocking Armchair Rod“-Stuhl mit Glasfaser-verstärkter Kunststoff-Sitzschale oder den roten Floris Chair, der so schön an eine geheimnisvolle Pflanze erinnert.

Alles alte Haudegen des gepflegten Designs, die für ihre Jahrzehnte stehen wie Arnold Schwarzenegger für den Terminator oder Peter Ustinov für Nero. Obwohl kaum jemand mal drin gesessen hat.

Was aber lässt dieser, nennen wir ihn mal „Spaghetti-Stuhl“, bei den Leuten so anklingen? Ganz einfach: Er erinnert an schöne Sommertage im Garten – der Großeltern, der Nachbarn, der Eltern der besten Freundin. Da war immer gutes Wetter, da waren Ozeane von Brombeerbüschen, da waren Obstbäume (auf die man sogar klettern konnte, wenn keiner hinsah), Kräuterbeete, natürlich die unabdingbare Holywood-Schaukel in grellem Sonnengelb mit den typischen weißen, verdrillten Fransen – und ein Tisch mit orange gemusterter Kunststoff-Tischdecke, um den herum eben oft ein paar dieser Stühle standen.

Als Kind lief man im Sommer noch mit kurzen Hosen herum und nach einer Weile auf dieser Sitzfläche hatte man dann Striemen auf der Haut. Es soll Leute gegeben haben, die sich einen Spaß draus gemacht haben, so lange wie möglich darauf sitzen zu bleiben. Für das kitzlige Gefühl, wenn sich die PVC-Spaghetti beim Aufstehen nach und nach lösten …

Das gehörte eben dazu wie Großvaters Witze und der sensationell leckere Braten mit Klößen und Rotkohl; nur manchmal wurde die Idylle durch Heintje aus dem Radio getrübt. Auf ihre Art sind diese Stühle sicher so etwas wie „Kunststoff gewordener Alltag der 1970er Jahre“.

Das scheint vielen ähnlich zu gehen: Wer nur ein wenig googelt, findet noch heute neben allerhand moderner Interpretationen dieser Sitzgelegenheiten auch Originalteile aus dem Plateauschuh-, Schlaghosen und Bluna-Jahrzehnt – für Preise, für die sich andere beim Schweden ihres Vertrauens das halbe Wohnzimmer einrichten.

Vielleicht fragen Sie sich jetzt, welche von den Kunststoff-Objekten, mit denen wir uns heute umgeben, unsere Enkel einmal an die Zeit ihrer Großeltern erinnern werden. An unsere Zeit. Was meinen Sie?

Wer erinnert sich – Teil 50: MAZ ab!

Die Deutsche Sprache ist voller schöner Ausdrücke, die heute kaum noch jemand versteht. Oft, weil es die Dinge, die dahinter stehen, nicht mehr gibt. Hier möchten wir uns anheischig machen, Ihnen schlankerhand einen davon zu erklären.

Kennen Sie den Ausruf „MAZ ab!“? Manchmal, ganz selten, ist der noch zu hören, meist von etwas betagteren Fernseh-Moderatoren. Aber vermutlich wird die „MAZ“ in ein paar Jahren so verschwunden sein wie heute die Fernseh-Ansagerin oder die Planetenverkäufer (das waren Leute, die im alten Wien Lotterielose verkauften).

Denn „MAZ“ war das Kürzel für „magnetische Aufzeichnung“. Also für eine Art Tonband für den Fernseher. Tatsächlich konnte man schon im Mittelalter der Fernsehtechnik Sendungen aufzeichnen: Denn Fernsehbilder waren zwar damals noch analog wie ein alter ABBA-Song, aber sie enthielten durchaus ein klein wenig mehr Informationen. Darum mussten diese Bänder recht breit ausfallen. Aus flexiblem, reißfestem Kunststoff natürlich!

Auf unserem Bild ein Profigerät der Firma Sony aus unserer Sammlung, aus dem Jahr 1970, also über 50 Jahre alt! Oben rechts erkennt man die Spule, die der eines Tonbandgeräts noch recht ähnlich war. Und der große, runde Bereich vorne, der an einen CD-Spieler erinnert, enthielt vermutlich den Aufnahmekopf. Indem man den um die eigene Achse rotieren ließ, statt das teure Band in Highspeed daran vorbeirauschen zu lassen, konnte man davon etliche Kilometer sparen.

„MAZ ab!“ sagte man in den 1980ern noch zu Einspielern in Shows wie „Verstehen Sie Spaß“. Erst später schlugen die ersten Videorecorder in unserem Alltag auf und traten sofort einen regelrechten Formatkrieg los: Sony hatte mit Betamax ein System auf dem Markt, JVC mit VHS ein anderes und Video 2000 gab es auch noch; die Recorder zum Aufzeichnen etwa von „Edgar Wallace“ & Co waren breit wie Wickeltische, konnten schon mal 3000 D-Mark kosten (heute etwa so viel in Euro) und boten eine Bildqualität wie ein heruntergefallenes Handy. Und waren ohne Kunststoffe natürlich undenkbar.

Am Ende setzte sich VHS durch, obwohl Betamax technisch eigentlich besser war – da kann man sehen, was kluges Marketing erreichen kann!

Egal: Es folgte eine Revolution unserer Sehgewohnheiten: Videotheken überschwemmten unsere Innenstädte wie heute Ein-Euro-Shops, vor dem Wochenende trug man von dort einen Arm voll VHS-Bänder nach Hause, die man dann über die Tage durchpeitschte. Nicht zurückgespultes „Video“ kostete eine Mark – das konnte ins Geld gehen.

Aber das war nur ein kurzer Frühling. Die letzte VHS-Cassette wurde 2008 produziert, seitdem ist für das Videoband Sendeschluss. Heute holt man sich das Filmvergnügen für’s Wochenende per Streaming aus dem Netz.

Trotzdem haben die Kunststoffe in diesen Cassetten ein halbes Jahrhundert Unterhaltung mitgeprägt. Was glauben Sie, wie lange man noch „MAZ ab!“ sagt?

Wer erinnert sich – Teil 49: April, April!

Der seltsame Brauch, Leute „in den April zu schicken“ soll ja angeblich schon über 400 Jahre auf dem Buckel haben.

Über seine Entstehung gibt es viele Mythen. So soll zum Beispiel der Anfang eines neuen Jahres irgendwann vom 1. April auf den ersten Januar verlegt worden sein. Und so, wie es jedes Jahr zur Zeitumstellung Leute gibt, die eine Stunde zu früh oder zu spät zur Arbeit kommen, wird es auch damals ein Kuddelmuddel gegeben haben. Und wer am 1. April noch Neujahr feierte, durfte eben mit allerhand Spott rechnen.

Andere sehen ein mittelalterliches Narrenfest als Ursprung, an dem man sogar den Adel durch den Kakao ziehen durfte, ohne dass man es gleich mit einem Kerkermeister zu tun bekam.

Jedenfalls: Der erste April steht wieder vor der Tür und Mancher fragt sich, ob wir im Deutschen Kunststoff-Museum (Deutsches Kunststoff Museum) nicht etwas passendes in unserem Archiv haben.

Haben wir! Zum Beispiel dieses Objekt hier: Sieht lecker aus, fühlt sich echt an, aber wer hinein beißen will, der merkt: Diese Wurst ist leider nur eine Attrappe (übrigens aus dem Jahr 2007, hergestellt von der Firma Naturin, heute Viscofan).

Und sie ist nur eine von vielen, die wir in der Sammlung haben, neben einer ganzen Reihe von Farbmusterfolien desselben Herstellers. Viscofan ist laut Eigendarstellung eine der weltweit größten und modernsten Fabriken ihrer Art; in Weinheim betreibt das Unternehmen sogar ein Kompetenzzentrum für essbare Collagenhüllen und Collagenfolien.

Und wer etwas verkaufen will, tut eben gut daran, zu zeigen, was man mit seinen Produkten machen kann. Tatsächlich gibt es eine regelrechte kleine Industrie und mithin offenbar einen erstaunlich breiten Markt für Lebensmittelattrappen. Und zwar schon länger: Es gibt einen alten Stan und Ollie-Film, in dem Stan genüsslich einen Wachs-Apfel vertilgt.

Wer mag, findet heute für alles den passenden Doppelgänger: Äpfel und Krapfen, Donuts und Torten, sogar Lachs-Sashimi, Schollen, Pizza und Bergkäse. In der Regel ein gutes Stück teurer als die essbaren Originale, aber dafür haltbar. Und wie die Speisen, die sie zum Vorbild haben, oft in mühsamer Handarbeit gefertigt.

Wer braucht sowas? Nun: Requisiteure von Film und Fernsehen, Food-Fotografen, Fachschulen und Ernährungsberater. Und natürlich Metzger, Konditoreien, Gaststätten und Eiscafés, die ihre Produkte ins Schaufenster stellen wollen, ohne dass sie Fliegen anlocken und nach drei Tagen selbst wohlmeinende Kunden abschrecken.

Und natürlich (echte) Scherzkekse, die ihre ahnungslosen Mitmenschen in den April schicken wollen. Was Ihnen nun hoffentlich nicht mehr passieren wird.

Und? Haben wir Sie überzeugt? Oder haben wir Sie mit unserer Wurstattappe in den April geschickt? Sind Sie schon mal auf so eine Attrappe hereingefallen?

Wer erinnert sich – Teil 48: Hau rein!

Das heutige Exponat aus unserer Sammlung (Deutsches Kunststoff Museum) hat im Prinzip schon ein paar hundert Jahre auf dem Buckel.

Gut: Eigentlich sind es nur etwa 70, denn diese Bonbon-bunte Mini-Orgel der japanischen Sun Reed Toy Company wurde irgendwann in den 1950er/1960er Jahren spritzgegossen. Aber man beachte das wunderbare Holz (-Imitat?) an der Vorderfront: passt das nicht perfekt in die Welt der Nierentisch-Jahrzehnte? Der Rest besteht vermutlich aus Polystyrol.

Weshalb das Instrument „im Prinzip“ viel älter ist, liegt an der Idee dahinter: Die erste Orgel mit moderner Tastatur wurde im Jahre des Herrn 1361 im Halberstädter Dom montiert. Zwölf Tasten pro Oktave, sieben unten, fünf oben.

Dass es diese Aufteilung sein muss, darauf hatte man sich noch viel früher geeinigt. Eigentlich hat eine westliche Tonleiter, die etwas auf sich hält, nur acht Töne – von A bis G, wobei das „B“ nur im englischen Sprachraum noch „B“ genannt wird; bei uns nennt man den Ton „H“. Aha!

Die Schwarzen Tasten kamen eigentlich nur dazu, weil wir Menschen lieber Melodien hören als immer dieselbe Tonleiter – und man „alle meine Entchen“ von jedem Ton aus starten können wollte. So mussten für die anderen Tonleitern ausser den „weißen“ A-Moll und C-Dur eben neue Tasten für die passenden Tonabstände angeflanscht werden.

Genug Musiktheorie! Jedenfalls: Die Tonauslöser des halberstädtischen Ur-Keyboards waren noch etwas breiter als heute. Weil man ein wenig auf sie einhämmern musste, um was zu hören – woher, nebenbei bemerkt, der Begriff „einen Ton anschlagen“ kommt.

Abgesehen von derlei Lappalien hat sich der Arbeitsplatz des Keyboarders seit 1361 aber nicht mehr wesentlich verändert – im Prinzip brillieren wir heute noch auf derselben Klaviatur wie die Jamie Cullums des 14. Jahrhunderts.

OK: Zur Zeit Johann Sebastians Bachs kamen noch ein paar Detailverbesserungen hinzu, die den Perückenmann dazu brachten, aus Dankbarkeit sein „wohltemperiertes Klavier“ zu komponieren, an dem viele Klavierschüler heute ihre ersten Runden durch den Quintenzirkel drehen.

Aber unsere Mini-Orgel hat noch mehr drauf. Sie zeigt uns nämlich, wie Tasteninstrumente im vergangenen Jahrhundert demokratisiert wurden. Mozart und Beethoven hämmerten noch auf teuren, handgedengelten Holztasten herum, manchmal mit kostbarem Elfenbein überzogen. Das wäre natürlich eher unerschwinglich für die Organisten heutiger Bands, wenn sie nicht gerade Rick Wakeman oder Vangelis heißen.

Vom Traum zum „warum nicht?“ wurden Tasteninstrumente erst, als jemand auf die Idee kam, die Tasten statt aus Elefantenzähnen aus modernen Kunststoffen zu machen.

Gut: Holztasten gibts für Connaisseure heute immer noch, aber Kunststoff-Keys konnten sich mit den Jahren eben immer mehr Leute leisten. Holz-Deko gilt allerdings selbst bei Profi-Synthesizern immer noch als schick.

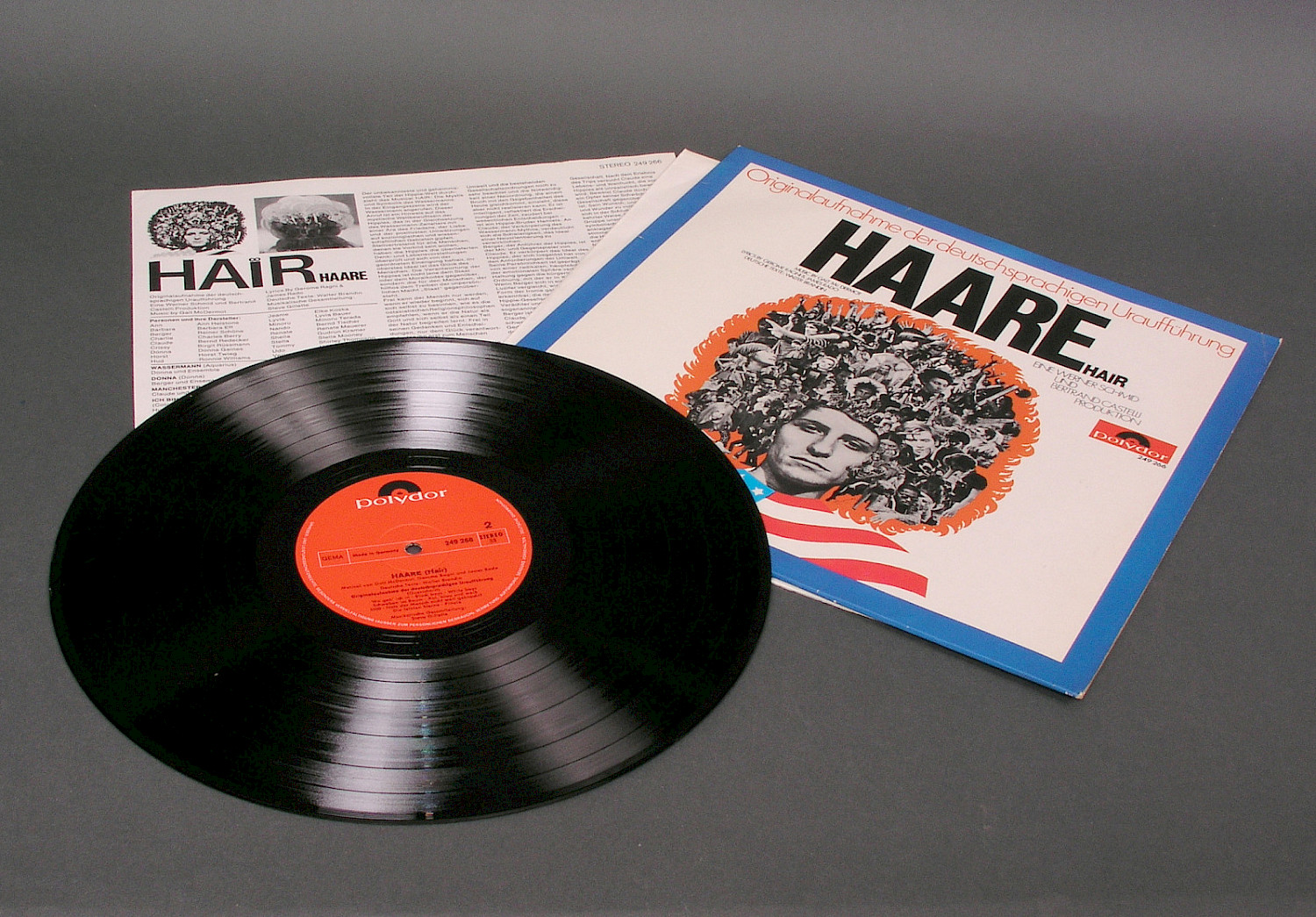

Wer erinnert sich? Teil 47: Band läuft!

Vor kurzem haben wir in dieser Mini-Serie Vinyl-Schallplatten behandelt. Und gestaunt, dass diese Objekte mittlerweile museumsreif sind. Und uns gefreut, dass man sie in einigen Läden doch wieder aus den Regalen ziehen kann.

Heute geht es um ein Aufnahmemedium, das etwas jünger ist, aber aus den Musikgeschäften dennoch so gut wie verschwunden: Tonbänder. Während die Tonaufzeichnung mittels Rillen im Prinzip schon 1877 erfunden und von Emil Berliner im Beinahe-Schnapszahl-Jahr 1888 zur Schallplatte verfeinert wurde (die ersten waren noch aus Glas, Zink, Hartgummi und Schellack), dauerte es mit den Tonbändern damals noch etwas.

Die Idee soll ein Ingenieur namens Fritz Pfleumer gehabt haben, der eigentlich mit Zigarren-Mundstücken experimentierte. Die billigeren waren zu seiner Zeit aus bronzebeschichtetem Papier, das aber abfärbte. Pfleumer bettete das Metall um 1920 herum kurzerhand in einen Kunststoff ein, den er auf Papier auftrug – Problem gelöst.

Aber diese Idee konnte damals noch jemand sehr gut gebrauchen: Denn es gab mittlerweile Geräte, die Töne auf magnetisierten Stahlbändern (!) aufzeichneten. Diese rauschten aber wie die Niagarafälle, waren schwer wie ein Stacheldrahtzaun und mussten nach einem Riss verschweißt (!!) werden. Pfleumers Papierbänder und ein Verstärker, den man bei der AEG zufällig gerade erfunden hatte, zusammengerührt – und das Tonbandgerät war im Prinzip erfunden.

1939 kam das erste auf den Markt. Die leichten Tonbänder (inzwischen auf Kunststoff statt Papier als Trägermaterial, erfunden bei der BASF) machten bald in Funkhäusern und Tonstudios die Runde. Die Beatles nahmen ihre Songs in den 1960ern schon auf ultrahightech-Tonbandmaschinen auf, die bereits vier Instrumente (oder Stimmen) gleichzeitig aufnehmen konnten (auf unserem Bild eine Tonband-Spule aus Pressmasse, Jahrgang 1960, allerdings aus der DDR).

Ein Großteil der Popmusik ab etwa den 1980ern wurde dann schon auf 24-Spur-Trümmern aufgezeichnet, deren Bänder so breit waren wie Hippie-Gürtel. Musik „Schneiden“ hieß damals trotzdem noch: Schnipseln, möglichst an der richtigen Stelle, und wieder kleben. Pink Floyd müssen daran für ihr Stück „Money“ fast wahnsinnig geworden sein; Heinrich Böll setzte der vergessenen Kulturtechnik in der Story „Doktor Murkes gesammeltes Schweigen“ ein Denkmal.

Heutzutage ist es um Tonbänder still geworden. Wer Musik aufnehmen möchte, nutzt längst Computer, die Tonspuren liefern, bis die Festplatte abraucht. Dass die frühen Beatles im Vergleich etwa zu Taylor-Swift eine Spur (sic!) spartanischer klingen, liegt unter anderem daran.

Aber den Tonband-Sound, den vermisst so mancher trotzdem noch! Die schöne, gute, alte analoge Bandsättigung, wenn die Aussteuerungsanzeige kurz in den roten Bereich tickt: immer noch sehr en Vogue! Aber auch das simuliert heute längst Software.

Wer hat noch alte Tonbänder zuhause? Und das passende Gerät dazu?

Wer erinnert sich? Teil 46: Immer ein paar Kilometer weiter!

Heute kommen wir mal zu einem in doppelter Hinsicht „musealen“ Fundstück aus der Sammlung des Deutschen Kunststoff-Museums (Deutsches Kunststoff Museum): Zu einem Benzinkanister.

Diese tragbaren Behelfstankstellen kennt heute praktisch jeder. Viele von uns werden sogar einen davon in ihrem Kofferraum haben – und Stoßgebete an den hl. Christophorus schicken, wenn sie den mal brauchten.

Aber wenn in der EU ab 2035 praktisch nur noch Elektroautos zugelassen werden, dann werden auch diese Tank-Extensions nach und nach aus unserem Alltag verschwinden. Unsere Enkel werden sich dann am Hinterkopf kratzen und uns fragen, was wir damit transportiert haben. Milch? Kaffee? Vielleicht helfen dann antike Texte wie dieser.

Tatsächlich sind Kunststoff-Reservekanister zu der Zeit, wo dieser Beitrag hier entsteht, noch gar nicht so alt – in etwa so wie viele seiner treuen Leser. Sie wurden erst 1963 erfunden, dem Jahr, in dem immerhin die erste Frau den Weltraum eroberte und John F. Kennedy seine berühmte „Ich bin ein Berliner“-Rede hielt.

Eine überlieferte Broschüre („Der erste amtlich zugelassene Benzinkanister aus Kunststoff“) enthüllt, warum man das Objekt damals unbedingt kaufen sollte: Nicht klappernd und rostfrei, „mit allen Vorteilen des Kunststoffs“.

Das „Herner Handelsblatt“ führt im Dezember 1963 weitere Gründe auf. Denn Kanister aus „Polyethylen hart“ verschrammen den Lack nicht, bekommen keine Beulen, und der Schraubverschluss sei „unverlierbar“ an einem Halteband befestigt – nicht übel: Bei Limoflaschen sollte Europa noch 61 Jahre für dieses Feature brauchen!

Mehr noch: „Man legte in ein Autowrack einen gefüllten Benzinkanister aus Blech und in ein zweites einen gefüllten Reservekanister aus Kunststoff und setzte dann beide Autos in Brand. Ergebnis: Der Kunststoff-Benzinkanister explodierte nicht, sondern verbrannte langsam.“

Also eher nichts für die Bond-Filme aus dieser Zeit. Aber der Kanister ist auch fertigungstechnisch interessant. Er ist ein gutes Beispiel für die sogenannte „Blasformtechnik“, die der Kanister-Erfinder Dr. Reinold Hagen, Gründer der bekannten Firma Kautex, nach dem Krieg entwickelt hatte (zumindest in Europa): Man lasse einen geschmolzenen Kunststoff-Schlauch zwischen den Backen eines hohlen Werkzeugs hängen; diese fahren dann zusammen und klemmen den Schlauch ab. Dann bläst man ihn mit Pressluft auf. Dabei nimmt das Schlauchstück die innere Form des Werkzeugs an. Abkühlen, fertig.

Diese Technik ist noch heute weltweit im Einsatz. Mittlerweile umfasst die Palette der damit gefertigten Produkte Shampoo- und Weichspüler-Flaschen, Fässer, Kosmetik-Döschen, Stadionsitze, Kinder-Rutschen, Kühlakkus und Gießkännchen, sogar riesige Öltanks. Und natürlich auch reguläre Auto-Benzintanks, die sich mittlerweile zu echten Hightech-Produkten entwickelt haben.

Auch davon haben wir übrigens einen in der Sammlung.

Wer erinnert sich? Teil 45: Der Stahlbart

Beim heutigen Objekt aus der Sammlung des Deutschen Kunststoff-Museums (Deutsches Kunststoff Museum) wird schon auf das erste Hören hin klar, wo es her kommt: aus den Niederanden. Denn das Gerät trug einmal den Spitznamen „Staalbaard“. Und das bedeutet genau das, wonach es klingt: „Staal“ steht auch im Holländischen für besonders widerstandsfähige Eisen-Legierungen, und „Baard“ ist das, was Männern ohne Rasur im Gesicht zustoßen kann.

Tatsächlich dient dieses Maschinchen, entworfen vermutlich 1946, dazu, genau jenes zu verhindern. Damals war so etwas relativ neu: Tatsächlich rasierte sich die Herrenwelt in den Jahrhunderten davor noch mit scharfkantigen Gegenständen. Während sich unsere steinzeitlichen Vorfahren ihr Gesichtsfell vermutlich noch mit Muschelschalen aus dem schmerzverzerrten Gesicht schabten, griff man später immerhin zu Rasiermessern. Mit den bekannten Folgen: Einer kleinen Schnittverletzung alle paar Tage.

Da waren die ersten Elektrorasier, die Anfang der 1940er Jahre auf den Markt kamen, eine echte Revolution! Für den Vorgänger, den „Philishave“, schaltete der Hersteller sogar Anzeigen, auf denen sich ein offenbar gut situierter Herr das Objekt ins Gesicht hält, um zu zeigen, wie der Mann von Welt jetzt auf elegante Art alte Bärte abschneidet. Was heute visuell ein wenig an eine elektrische Blutegelbehandlung erinnert, war damals der letzte Schrei!

Der Name Philishave deutet es schon an: Unser Staalbaard stammt von einem bereits 1858 gegründeten Unternehmen in den Niederlanden, das bis dahin eher mit Röntgenröhren und Elektrogeräten wie Radios aufgefallen war: Philips. Die ungewöhnliche Stabform, die das Gerät mit seinem etwas kleiner dimensionierten Vorgänger noch gemeinsam hatte, hat daher auch einen einfachen Grund: Im Staalbaard dreht sich ein Schersystem, das angeblich von Fahrrad-Dynamos inspiriert war. Geräte mit einer winkeligen Bauform gab es erst später; etwa den Philishave aus 1948.

1946 musste man noch mit einem Scherkopf vorlieb nehmen; ab 1951 verbauten die Niederländer immerhin schon zwei davon; das berühmte Trio gibt es erst seit Mitte der 1960er. Aber Dynamo-Optik hin oder her: Der Staalbaard und seine vielen Nachfolgemodelle machten Philips zu einem der größten Rasiererhersteller der Welt.

Dabei bestand sein Gehäuse überhaupt nicht aus Stahl. Sondern aus Phenoplast, einem der Urahnen unserer heutigen Hochleistungskunststoffe. Der Staalbaard-Nachfolger (von wortgewandten Anwendern „The Egg“ genannt) war dagegen schon aus Polyamid.

Für Elektrorasierer waren die neuen Kunststoffe damals nicht unwillkonnen – erstens, weil man damit leichte Gehäuse anfertigen konnte, die bei der Anwendung auch Untrainierten keinen lahmen Arm machten. Und zweitens: Weil die meisten Kunststoffe elektrisch nicht leitfähig sind. Was die Isolierung der stromgetriebenen Technik noch ein wenig sicherer machte. Bis heute übrigens.

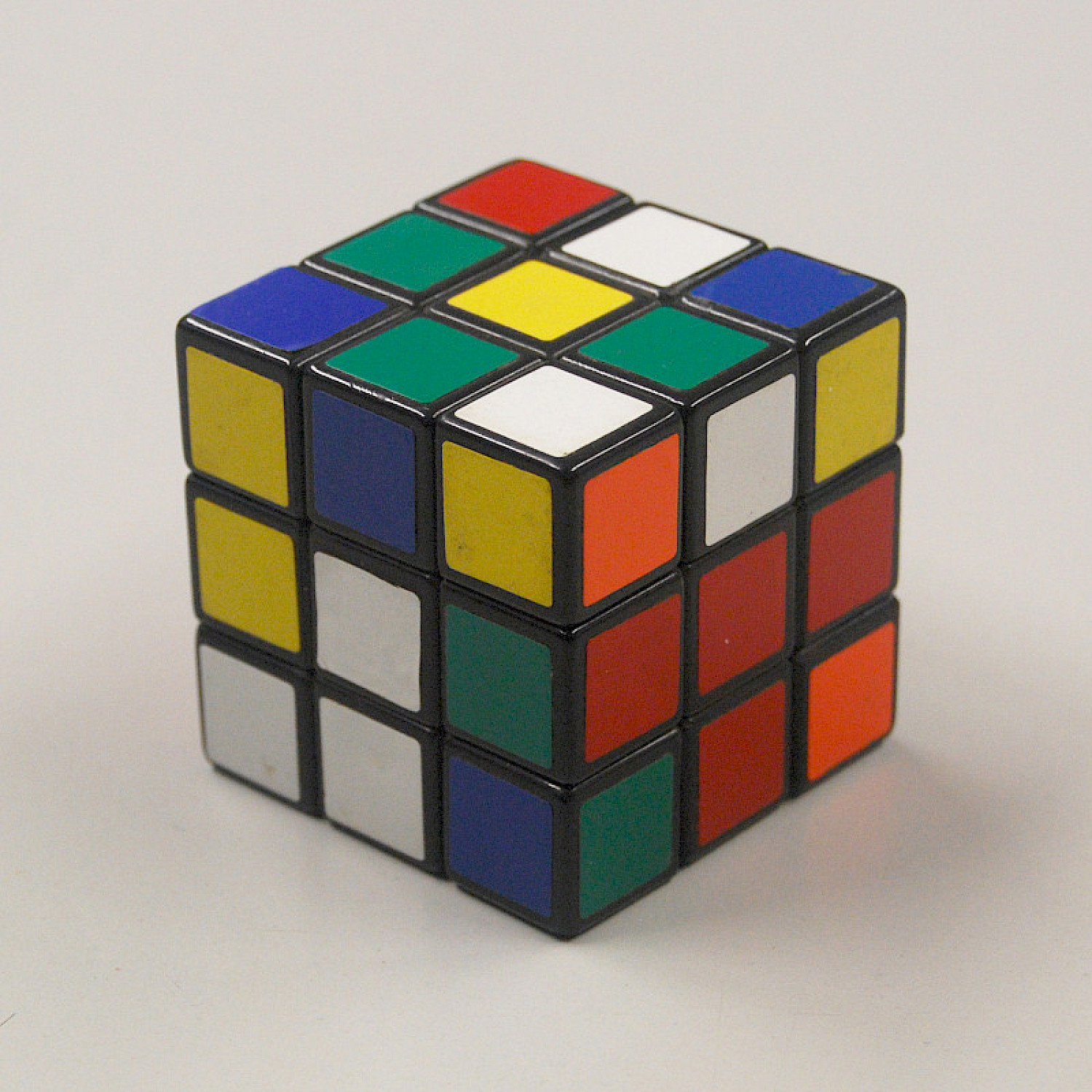

Wer erinnert sich – Teil 44: Der gefallene Würfel

Wer auf der Suche nach Kunststoff-Produkten ist, die dem Boomer in uns allen eine Menge Spaß bereitet haben, muss nicht lange suchen. Mit manchen waren wir eine Zeit lange sogar regelrecht verwachsen. Ein Beispiel aus der Sammlung des Deutschen Kunststoff-Museums (Deutsches Kunststoff Museum): Vorhang auf, Tusch: der sogenannte „Zauberwürfel“, in Deutschland Mitte 1980 eigentlich unter den Namen „Rubik’s Cube“ auf den Markt gekommen.

Dieses Objekt gehört unbestreitbar zu den 80ern wie klebrige E-Piano-Klänge in Whitney-Houston-Songs. Denn nachdem dieser Würfel das Licht der Welt erblickt hatte, fraß er sich im Nu durch eine staunende Gesellschaft, die bis dahin gar nicht wusste, dass sie so etwas überhaupt braucht.

Das typische Rubik-Rappeln erklang auf Park- und unter Schulbänken, in Zügen und auf eigentlich Stillen Örtchen, überall. Selbst das Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“ druckte eines Tages eine Story über die Erfolgsstory dieses 3D-Puzzles – mitsamt „Spiegel-Lösung“, die wir dann natürlich heimlich alle auswendig lernten, um uns gegenseitig an dem Gerät zu unterbieten.

Dabei hatte der Erfinder dieser Geißel aller Kontemplativen, der Architekt Ernö Rubik, eigentlich gar nichts mit Geduldsspielen am Hut. Angeblich wollte er mit seiner Idee lediglich das räumliche Vorstellungsvermögen seiner Studenten verbessern. Wie viele davon nach den ersten Versuchen an diesem Rätselgerät ihr Studium abgebrochen haben, ist nicht bekannt.

Schon 1982 waren diese Cubes allerdings wieder so abgesagt wie Steißbein-Tattoos im Jahr 2010. Trotzdem hat sich das Prinzip im Prinzip erhalten: Inzwischen gibt es Varianten, gegen die das Original aussieht wie eine Schaufensterpuppe gegen den Terminator (übrigens auch ein „Kind“ der 1980er).

Denn heute gibt es längst nicht nur das Original (oder allerhand Nachempfundenes) im Laden – sondern sogar Wettkampf-Würfel für „Speedcubing“-Meisterschaften, die leichter drehen als Formel 1-Getriebe. Damit bringen Nerds einen völlig durcheinander gewürfelten Würfel in weniger als 15 Sekunden wieder in Ordnung. Und wer Herausforderungen liebt, der löst den mal eben mit der linken Hand.

Es gibt sogar Würfel mit App und Bluetooth und sogar solche, die sich selbst wieder in den Grundzustand bringen. Wer die Extreme sucht, der kann sich auch 4x4- oder 7x7-Cubes besorgen. Oder Ikosaeder mit jeweils 80 (und mehr!) verschieblichen „Bausteinchen“ pro jeweils einer der 12 Flächen.

Diese Teile halten die eben genannten Nerds dann aber auch ein paar Stunden beschäftigt. Allen gemeinsam ist allerdings eines: Sie sind aus Kunststoff. Aus anderen Werkstoffen könnte man diese Objekte nämlich kaum herstellen.

Wer von Euch hat noch so einen Würfel?

Wer erinnert sich? Teil 43: Mit dem Spielzeugauto durch die Jahrzehnte

Jetzt sind die großen Ferien ja (fast) schon wieder Geschichte. Leider. Für viele von uns war das ja auch ein willkommener Anlass, mal wieder mit dem Nachwuchs zu toben. Und dafür auch das eine oder andere Spielzeug aus der Kiste zu holen.

Kürzlich sind wir hier auf ein Posting eines Users aufmerksam geworden, der den Blick auf die Spielsachen seiner Sprösslinge einmal zum Anlass nahm, sich an die eigene Kindheit zu erinnern.

Genau unser Aufhänger! Also haben wir auch einmal wieder einen entsprechenden Blick in die Datenbank auf unserer Museumswebseite geworfen und unter anderem das hier gefunden: Ein Spielzeugauto im Maßstab 1:87, offenbar ein Modell eines Modells der Marke mit den – fast – olympischen Ringen. Vermutlich per Spritzguss gefertigt von der Herpa Miniaturmodelle GmbH.

Gut, dieser Maßstab scheint auf den ersten Blick etwas ungewöhnlich zu sein, denn die berühmten Matchbox-Autos, an die sich die meisten großen Jungs heute erinnern, waren seinerzeit eher im Maßstab 1:64 unterwegs.

1:87 war dagegen das Größenverhältnis, das man für Modelleisenbahnen nutzte. Tatsächlich war Herpa einer von mehreren Herstellern, die das korrekte Material für dieses Hobby bereitstellten.

Aber der genaue Maßstab war uns Kids damals eigentlich fast egal, als wir für unsere Automodelle auf dem unbebauten Grundstück um die Ecke Autobahnen in den Sand geformt hatten. Und natürlich diverse Offroad-Szenarien, je nachdem, was noch so da war. Gut möglich, dass daher auch die konstante Beliebtheit von SUV & Co kommt – das Kind im Manne will halt auch Heimat finden.

Ihre Kunststoff-Pendants waren damals, dank Kunststoff, allerdings etwas günstiger zu haben. So wie Kunststoffe überhaupt viele Alltagsdinge erst erschwinglich gemacht haben.

Und der Miniatur-Audi in seinem etwas welken Grün ist bei weitem nicht das einzige „Spiel-Auto“, das wir in unserer Sammlung haben. Allein in der öffentlich zugänglichen Datenbank finden sich über 30 Modellautos – nervige Bobbycars und Playmobil-Spielsets schon rausgerechnet.

Bis in die 1930er Jahre reichen die Modelle in unserem Magazin zurück – damals natürlich noch aus Phenoplast. Klar, selbst Polystyrol war damals noch ein relativ unbekannter „Newcomer“ auf dem Polymer-Markt. Aber offenbar gab es schon damals junge Leute, die mit dem spielen wollten, was sie auf den Straßen in ihrer Gegend so sahen.

Manche unserer Sammlerstücke sehen deswegen durchaus arg „bespielt“ aus – man mag sich gerne vorstellen, wie versonnen unsere Eltern und Großeltern einmal mit ihnen durch den Dreck gecruised sind. Im Sand, in der Patsche, im Wohnzimmer. Schön zu sehen, dass sich manche Dinge eben nie ändern!

Die Firma Herpa Miniaturmodelle GmbH gibt es (deswegen?) übrigens immer noch. Auch modernere 1:87er Audis hat man da mittlerweile im Programm (Teslas allerdings wohl noch nicht) – googlen Sie mal!

Wer erinnert sich? Teil 42: Vom Silbersee zu Olympia

Woraus bestehen eigentlich Kajaks? Früher nahm man dafür im wesentlichen Knochen, Holz und Tierfelle. Aber damit musste man auch keine olympischen Medaillen holen. Holz und Felle saugen sich voll und geben dem Paddler das Gefühl, eher ein Krokodil zu reiten als spielerisch durch die Wellen zu schneiden; und es gibt heute Sportarten, da würde ein klassisches Kajak geradezu zerspant.

Besser also, man stürzt sich mit Kanus aus extrem widerstandsfähigen und trotzdem superleichten Kunststoffen in die Wellen (auf unserem Foto ein relativ kurzes Kajak der Firma Bootsbau Berlin aus dem Jahr 1991).

Und da greift der Paddler-Kapitän heutzutage gerne zu kohlefaserverstärkten Werkstoffen (sogenannte CFK). Kohlefasern wiegen noch weniger als Glasfasern; sie sind es, die eigentlich die auftretenden Kräfte parieren. Da aber niemand in ein bloßes Kohlefaser-Bündel steigen kann, werden sie in der Regel in eine „Matrix“ aus etwa 40% Epoxidharzen eingebettet, die dann alles zusammenhalten.

Trotzdem: Vergleicht man Kohlefaser-verstärkte Kunststoffbauteile mit Stahl, würde das Metall blass werden, wenn es das könnte: Bei gleichem Gewicht sind CFK fünf Mal zugfester. Stahl geht in diesem Vergleich also sowas von unter, Holz (obwohl in dem Kanu auf unserem Foto noch verbaut) spielt nicht mal mehr um die Blechmedaille. Darum bringen die kleinen olympischen Renner heute nur noch einstellige Kilos auf die Wasserwaage.

Mehr noch: Früher war die Herstellung von sportlichen Spezialanfertigungen aus kohlefaserverstärkten Kunststoffen Handarbeit wie Stricken oder Schnitzen. Damit war die Performance dieser Produkte im Rennen um sportlichen Ruhm natürlich von der Tagesform des Herstellers abhängig.

Darum setzen absolute Hightech-Kanuten längst auf Computerpower: Die Boote entstehen am Bildschirm und werden mit ultrapräzisen Werkzeugen zur Welt gebracht – nahtlos natürlich.

Damit schließen die Sportler selbst feinste Asymmetrien aus, die sich bei der Handfertigung schnell einschleichen. Denn die würden die feinnervigen Wellenbeherrscher sofort im Fahrverhalten ihres Bootes bemerken.

Auch an andere Dinge muss man denken: Zum Beispiel an die Temperaturen! Bei den Spielen in Athen 2004 konnte die Sonne auch schon mal mit 40°C vom Himmel lächeln. Da darf der Kunststoff natürlich nicht nachgeben. Klar: Auseinander fällt auch bei solchen Celsius-Graden schon lange keiner mehr. Aber wenn die Steifigkeit in der Hitze nachlässt, kann der Athlet seine Kraft nicht mehr optimal aufs Wasser bringen.

Darum sind Sportler mit ernsten Edelmetall-Ambitionen durchaus nicht nur auf ihr Können angewiesen, sondern auch auf Edel-Bootsbauer und sogar Kunststoff-Anbieter, die sie zuverlässig mit den Highlights aus ihrem Produktprogramm versorgen. Natürlich: Talent, Training und Muskelkraft zählen noch immer! Aber ohne Kunststoffe auf’s Siegertreppchen: Das würde heute schwer.

Wer erinnert sich? Teil 41: Immer über Wasser halten!

Immer wieder schön, wenn man mal wieder Objekte aus unserer Sammlung in der „echten“ Welt sieht. In diesem warmen Sommer gilt dies zum Beispiel für Schwimmflügel. Wer verbindet diese Luftbeutelchen zum Umschnallen nicht mit Sommer, Sonne, Strand?

Tatsächlich gibt es diese Teile schon seit Mitte der 1960er Jahre – seit über 50 Jahren also, und seither kaum verändert.

Erfunden hatte diese lebensrettenden Kunststoff-Tüten der Hamburger Bernhard Markwitz. Der Legende nach wäre seine Tochter in einem Gartenteich beinahe ertrunken – und Tüftler wie Markwitz denken sich dann eben: Was kann man dagegen machen? Dabei mag natürlich durchaus geholfen haben, dass er auch Rettungsschwimmer war.

Geschlagene acht Jahre entwickelt der Mann Idee um Idee und landete schließlich bei PVC als weichem und leichtem, vor allem aber luftdichten und wasserbeständigem Material: Ideal für seinen Zweck! Vorhang auf für die Schwimmflügel!

OK, das heißt leider noch lange nicht, dass Markwitz damit sofort in die Höhle der Löwen, Ausgabe 1964, durfte und steinreich wurde. Firmen, die für den Vertrieb in Frage kamen, lachten ihn aus: „Zwei kleine Luftsäcke können doch keinen Menschen tragen!“

Da musste tatsächlich erst ein Lottogewinn her – 250.000 Mark, die Markwitz sofort in eine neue Firma investiert, um seine Kunststoff-Schutzengel endlich auf den Markt bringen zu können. Vielleicht hatte der Glücksspielgott ja Mitleid mit all den Kindern, die Jahr für Jahr an unseren Küsten ertranken …

Und heute: Kaum ein Schwimmbad ohne Flügel! Kein Wunder, wenn man überlegt, womit sich Schwimmanfänger in den vergangenen Jahrhunderten so alles über Wasser gehalten haben: sie plagten sich mit luftgefüllten Holzkisten, Schweinsblasen, Binsen-Bündeln, aufgeblasenen Lederbeuteln (sogenannte „Schwimmhosen“, angeblich im 17. Jahrhundert erfunden) und natürlich Kork-Gürteln. Anno Tobak-Technologie.

Heute bekommen die PVC-Schwimmflügel immerhin Konkurrenz von Schaumstoffen mit geschlossener Bläschenstruktur, damit kein Wasser eindringen kann. Schwimmbretter, Schwimmwesten, Schwimmgurte, Schaumstoff-Würste bzw. Nudeln …

Gut, Schwimmlehrer heben bei Schwimmflügeln ja mittlerweile auch den Zeigefinger. Zugegeben: Damit steht man ja auch eher im Wasser als das man auf Anhieb Olympia-Medaillenanwärter in 100 Meter Freistil wird. Aber sie geben Eltern eben ein gutes Gefühl!

Ein weniger gutes Gefühl haben übrigens Restauratoren, wenn sie über die Lagerung von PVC-Objekten wie diese nachdenken müssen. Und nicht nur da: Es gibt sogar Möbel aus PVC wie etwa den berühmten Sessel „Blow“– übrigens ungefähr zur selben Zeit entstanden wie Markwitz’ Flügel – 1967. Und Weich-PVC, auch das in den Ventilen, enthält: Weichmacher.

Und die können das Objekt irgendwann verkleben. Es sei denn, man lagert sie im aufgeblasenem Zustand.

Hattet Ihr auch Schwimmflügel?

Wer erinnert sich? Teil 40: Vom Runden für das Eckige

Die Fußball-EM ist ja mittlerweile vorbei. Trotzdem immer noch ein guter Anlass, sich in dieser Serie einmal – wenn auch etwas verspätet – mit dem Thema „Ball“ auseinander zu setzen.

Tatsächlich sind Sportgeräte schon seit Jahrzehnten geradezu eine Spielwiese für Kunststoffe. Man stelle sich nur einmal dieses Objekt aus unserer Sammlung, diesen sonnenfarbigen Konfetti-Ball der John Handels GmbH & Co. KG aus dem Jahre 1995 vor – aber aus einem anderen Werkstoff. Sagen wir: Granit.

Man kann sich leicht denken, dass mit so einem Ding vor dem Spann so mancher Spieler eher ins Krankenhaus denn auf die Torjäger-Bestenliste kommen würde. Bestenfalls als Kegelkugel wäre so ein massives Gerät vielleicht noch zu gebrauchen – mit dem Risiko, die schöne Bahn zu zertrümmern.

Gut also, dass man für Bälle in den vergangenen Jahrzehnten auf fußfreundlichere Lösungen aus Kunststoff gekommen ist. Wobei eigentlich schon die südamerikanischen Ureinwohner mit Bällen aus Naturkautschuk gespielt haben sollen - die klebten dann regelrecht am Fuß.

Aber in Europa scheint das nicht angekommen zu sein. Die ersten Fußbälle bestanden nicht aus Polymerwerkstoffen: Die wurden noch aus Leder genäht und mit einer Schweinsblase dicht gehalten.

Der Haken: Diese „Pocken“ waren oft nicht ganz rund und saugten sich auf einem feuchten Platz mit Wasser voll. Eher was für’s robuste „Pöhlen“ statt für filigrane Pässe und gewagte Kopfbälle. Für die Erfinder dieses Sports, britische Adligen, die in Teams einen Ball von einem Herrenhaus zum anderen prügelten, mag das gereicht haben. Einem Toni Kroos würde aber das blanke Gruseln kommen.

Heutzutage, also seit den 1970ern, verwendet man als Obermaterial längst den Kunststoff Polyurethan und eine Blase aus Butylkautschuk, der auch Autoreifen dicht hält.

Und Polyurethane findet man heute fast überall im Alltag: In Schaumstoffmöbeln wie in Lacken, in Schuhsohlen wie in Kunstleder. Aber Vorsicht: Es gibt auch Polyurethane, die sich in heißem, feuchtem Klima auflösen! Aber man kann wohl davon ausgehen, dass sich die Entwickler des EM-Balls darüber vorab genug Gedanken gemacht haben.

Der Ball aus unserer Sammlung ist leider weit weniger Hightech: Er besteht aus PVC. Eigentlich ein sprödes Material, das mit Hilfe von Weichmachern … nun ja: weich gemacht wird. Natürlich auch zum Fußballspielen geeignet.

Das geht zwar zur Not auch mit einer Getränkedose, aber mit einem runden (!) Ball ist es schon schöner.

Könnt Ihr Euch an Euren ersten Ball erinnern?

Wer erinnert sich, Teil 39: Die Plattensammlung in der Kunststoff-Hülle

Irgendwann musste es passieren: Dass wir in dieser kleinen Serie auf den iPod zu sprechen kommen. Oder DIE iPods. Denn bekanntlich haben Apple-Chef Steve Jobs und seine Erben eine ganze Reihe davon unter die große Schar ihrer Jünger geworfen.

Und jedes Modell, von iPod mini, nano, shuffle und touch erlebte diverse Wiedergeburten. Hinzu kamen Special Editionen wie das U2-Modell und sogar eine Harry-Potter-Version.

Auf unserem Bild finden wir zwar nicht das Original von 2001, aber eine Ausgabe des Modells „Shuffle“ aus dem Jahr 2005 – mit einem Gigabyte Speicherplatz. Das war vor rund zwanzig Jahren (!) schon recht ordentlich.

Der erste iPod brachte 2001 zwar schon fünf mit, also etwa ein Dreihundertstel dessen, was moderne Computer heute mitbringen. Aber der Shuffle setzte auf Flash-Speicher, die mechanisch weniger anfällig waren und noch weniger Platz brauchten, sich aber leider auch weniger Songs merken konnten.

Die Idee portabler, digitaler Audio-Player schwebte natürlich schon vor dem ersten iPod eine Weile im Raum – man denke an die ersten Discmen oder den DAT-Walkmen TCD-D7 von Sony (1993). Aber es dauerte, bis die passenden Mini-Festplatten erfunden waren, die alles noch kleiner machten.

Der Legende nach soll ein Apple-Mitarbeiter mit einem der ersten Exemplare in Steve Jobs Büro gestürmt sein. Jobs hörte zu, sagte „Go for it“ – und am 23. Oktober 2001 kam die erste Musiktruhe im Handschmeichlerformat auf den Markt. Zumindest von Apple, wo man gleichzeitig die entscheidende Idee hatte, die Musik dafür in einem eigenen Store anzubieten. Immerhin 1.000 Songs passten dank Datenkompression auf den Mini-Plattenspieler für die Hosentasche.

Um das bewusst zurückhaltende und sehr reduzierte Design kümmerte sich natürlich Jonathan Ive, der durch seine Arbeit für Apple zu Star-Ruhm gelangte. Übrigens ein bekennender Fan von Braun-Designer Dieter Rams. Was man den iPods auch ansieht.

Der Rest ist Geschichte: Die Erfinder des iPods brachten über die Jahre immer neue Modelle in die Läden. Vor allem die Speicher gingen durch die Decke: Auf fünf folgten zehn, 20, 40 GB, das letzte Modell hatte bis zu 256 – genug für über 50.000 Songs.

Erst im Mai 2022 stellte die Firma die Produktion ihrer Audio-Abspieler ein. 21 Jahre nach dem ersten Modell! Das ist bemerkenswert für eine Produktfamilie, deren erste Mitglieder inzwischen museumsreif geworden sind.

Gemeinsam ist den vielen Geräten allerdings auch, dass ihre Gehäuse – zumindest deren funktionellen Elemente – meist aus Kunststoff bestehen. Hier dürfte oft der Werkstoff ABS zum Einsatz gekommen sein (das ist eine Abkürzung für „Acrylnitril-Butadien-Styrol“), ein Material, das eine schöne Oberfläche mit einer gewissen Stoßfestigkeit kombiniert – und den Geräten bis heute ihren Charme verleiht.

Welcher iPad war Euer erster? Oder habt Ihr lieber zur Konkurrenz gegriffen?

Wer erinnert sich? Teil 38: Prost und weg!

Manchmal finden wir in unserem Archiv Objekte, deren einstige Funktion auch wir auf den ersten Blick nicht recht begreifen. So wie dieses Ding hier – in einem fröhlichen Siebziger Jahre-Orange gehalten und von unseren Profis tatsächlich auf die Zeit irgendwo zwischen 1965 und 1975 datiert.

Vielleicht eine Thermoskanne? Aber dann irritiert doch der seltsame Kolben an der Seite. Auch wenn man museale Objekte nicht anfassen soll: Das Ding lässt sich bewegen. Rein und raus. Und die Schutzkappe sieht aus wie eine abgelaufene Schuhsohle von Stan Laurel. Die hat offenbar eine Menge Haue eingesteckt.

Des Rätsels Lösung finden wir auf der Verpackung des sogenannten „Buchsteiner Flaschenknackers“: Deckel ab, Flasche rein, Deckel wieder drauf und dann mit einem Hammer kräftig auf den Kolben hauen. Fertig.

Voilá: Der Inhalt liegt in Scherben – und die sparen viel Platz im Mülleimer! Warum nach der WM-Party 1974 drei mal mit leeren Flaschen zur Aschentonne wanken, wenn man doch so einen genialen Flaschenknacker hat?

Und vermutlich ist das auch genau das der Grund, warum sich heute kaum noch jemand an das Ding erinnert: Altglas ist in Deutschland schon lange kein Müll mehr. Laut Umweltbundesamt hat das Sammeln von leeren Flaschen hierzulande Tradition wie „Dinner for One“ am Silvesterabend: Die ersten Altglascontainer wurden auch 1974 eingerichtet – sogar flächendeckend. Heute soll es über 250.000 davon geben.

Übrigens gibt es noch ein bemerkenswertes Detail für ein Produkt, das es längst nicht mehr gibt: Der Flaschenknacker besteht – laut einem Aufkleber auf der Rückseite – aus Hostalen, „einem Kunststoff von Hoechst“. Also aus Polyethylen. Das war damals ein ziemlich moderner Kunststoff, für dessen neues Herstellungsverfahren sich ein Professor namens Karl Ziegler erst 1963 einen Nobelpreis abholen durfte.

Polyethylen gibt es heute noch (sogar in rauhen Mengen!), aber die Firma, die auf dem Aufkleber steht, längst nicht mehr. Die Hoechst AG, bis 1974 übrigens „Farbwerke Hoechst AG, vorm. Meister, Lucius & Brüning“, war einmal eines der größten Chemie- und Pharmaunternehmen Deutschlands. Vielleicht erinnert sich noch der eine oder andere an das Firmenlogo, das an vielen Apotheken hing.

Heute, nach einigen wirtschaftlichen Irrungen und Wirrungen, ist das Hoechst-Logo aus der Öffentlichkeit verschwunden. Aber Hostalen kann man immer noch kaufen: bei einem Unternehmen namens @LyondellBasell. Wobei die modernen Hightech-Typen dieses Werkstoffs dank vieler chemischer Tricks mit dem von damals nicht mehr allzu viel zu tun haben. Aber das ist eine andere Geschichte.

Habt Ihr auch Produkte aus Kunststoff, denen man nicht ansieht, wofür sie gut sind?

Wer erinnert sich? Teil 37: Ultraschall statt Waschbrett!

Auf der Suche nach einem möglichst skurrilen Objekt für ein anderes Projekt sind wir in unserem Magazin kürzlich auf dieses Teil hier gestoßen. Was mag das wohl sein. Presslufthammer? Schallplattenbügler? Walnuss-Plattdrücker?

Hier erst einmal die üblichen Daten: Knapp 40 Zentimeter hoch, Gehäuse aus einer Pressmasse, einem unserer Ur-Kunststoffe, zu denen auch das Bakelit® gehört. Geboren also aus Phenol und Formaldehyd, ein paar Füllstoffen, Hitze und Druck – irgendwann im Jahr 1945.

Geschaffen wurde das Gerät für die Ausübung einer Kulturtechnik, die die Menschheit begleitet, seit sie die Felle von sich geworfen hat: dem Wäschewaschen. Dreckige Textilien porentief rein zu kriegen, war lange Jahre schwere Arbeit: Per Waschbrett an einem Fluß oder in heißen Zubern mit Wäschestampfern, zu Fuß oder gar mit Steinen.

Alle Verfahren hatten eines gemeinsam: Wäsche oder Wasser mussten irgendwie in Bewegung versetzt werden, damit die Seife ihr Werk verrichten konnte. Ab dem 18 Jahrhundert bemühte man dazu schon Rührwerke. Handbetrieben. Anfang des vergangenen Jahrhunderts kam dann endlich der Elektromotor dazu – und die Waschmaschine war erfunden!

So gesehen war dieses Objekt hier, eine sogenannte „Pulsette“, durchaus eine Art Neandertaler der elektrischen Waschhilfen – kurz im Stammbaum aufgetaucht, aber schnell auch wieder weg: Die Pulsette wusch Hose, Hemd & Co., indem sie Hilfe eines schwingenden Elektromagneten Ultraschall ins Wasser pumpte!

Die kleine „Glocke“ unten war also gewissermaßen eine Art Lautsprecher. Damit setzte der Ultraschall nun die Waschlauge statt der Wäsche in Wallung: In zwanzig Minuten ging es ein paar Millionen Mal ein winziges Stück auf und ab – und schon konnte man die Wäscheleine aufspannen.

Derartige „Schallwaschgeräte“ waren damals recht weit verbreitet! Es gab nicht nur die „Pulsette“ (später auch aus emailliertem Blech), sondern auch eine „Vibrette“und ein „Waschbär“ getauftes Produkt, das mit diesem possierlichen Tierchen ungefähr so viel zu tun hatte wie ein UFO mit einem Mettbrötchen, außer dass es brummte. Aber sie funktionierten.

Trotzdem starben sie, wie gesagt, irgendwann aus. Über die Gründe ist wenig herauszufinden; vom Waschbär zum Beispiel ist immerhin zu hören, dass er von mancher jungen Frau in Not für Schwangerschaftsabbrüche zweckentfremdet wurde. Vielleicht wurde er deshalb vom Markt genommen.

Aber das Prinzip „sauber durch Ultraschall“ hat sich erhalten. Zum Beispiel in den Brillenreinigern, die bei jedem Augenoptiker in Reichweite der Kasse stehen. Neuerdings sogar in der Kunststofftechnik, denn auch Kühlkreisläufe für heiße Stahlwerkzeuge lassen sich per Ultraschall von allerlei Krusten befreien.

Könnt Ihr Euch an Eure erste Waschmaschine erinnern?

Wer erinnert sich? Teil 36: Das Gießkannen-Prinzip

Was bitte soll an Gießkannen interessant sein?

Nun: Es gibt gefühlt so viele Modelle, wie es Kakteenarten gibt. Von froschgrünen 10-Liter-Kannen im Baumarkt-Einheitsflair bis hin zu Exemplaren für Kinder – zum Beispiel in naheliegender Elefantenoptik. Aber in allen haben ihre Designer dank Kunststoff den Charakter ihrer Zeit eingefroren!

Wie in dieser hier zum Beispiel, aus Polystyrol (PS) spritzgegossen von der „GBZ – Glasbijouterie Zittau“ in der Ex-DDR. Diese Kanne mit der Anmutung eines mittelalterlichen Musikinstruments ist so 60ies wie Beatles, Ben Hur oder der Schah-Besuch im Goldenen Blatt.

Trotzdem: Das hier ist nur eine von hunderten, die die Welt zu Gesicht bekommen hat. Aber dass es so viele verschiedene gibt, verwundert eigentlich. Denn das Gießkannen-Prinzip (hier einmal nicht im übertragenen Sinne) ist ja überschaubar: Ein Loch zum Einfüllen, eins zum Auslaufen des Wassers, dazwischen ein ausreichend großes Volumen, um das Wiederauffüllen aufgabengerecht hinauszuzögern.

Natürlich könnte man die beiden Öffnungen sogar zu einer zusammenfassen – mancher moderner Designer ist tatsächlich auf diese Idee gekommen. Dabei ist sie eher ein Rückschritt: Tatsächlich sind unsere Vorfahren erst Anfang des 18. Jahrhunderts auf die Idee mit der Tülle gekommen; bis dahin nahm man einfach alles, was Wasser fassen konnte: Kübel, Töpfe, Bembel, meist aus Ton, später aus Metall.

Fun-Fact am Rande: Schon die alten Griechen benutzten metallische, kugelige Gebilde mit langem Hals und feinen Löchern im Boden, um Pflanzen zu gießen. Wenn man den Daumen auf dem Hals hielt und das Ding unter Wasser drückte, passierte erst einmal nichts. Erst wenn man den Daumen hob, konnte das Wasser von unten durch die Löcher hineinfließen. Und blieb dann auch drin, wenn man den Daumen wieder auf den Hals hielt – weil dann keine Luft nachfließen konnte, um das Wasser rauszulassen.

Für die cleveren griechischen Wissenschaftler war das der Beweis dafür, dass Luft etwas ist und nicht etwa nichts! Denn wenn das Wasser sich weigerte, in die luftgefüllte Blase zu steigen, hieß das: Da muss schon etwas anderes, unsichtbares drin sein, das Platz einnimmt: Luft eben! Ein wissenschaftlicher Durchbruch!

Übrigens wurden die ersten Kunststoff-Gießkannen über 2.000 Jahre nach diesen Experimenten durchaus noch in Metalloptik gefertigt, um die Kunden nicht zu verwirren. Als die Leute sich dann irgendwann an Kunststoff gewöhnt hatten, ließ man das aber schnell sein. Heute sind schwere Zink-Gießkannen eher was für Romantiker.

Wer erinnert sich? Teil 35: Vom Farbkasten zum Auto

Kann man von einem Farbkasten etwas über den Automobilbau lernen?

Nun – wie bei so vielen Fragen gilt auch hier der „Günther Jauch-Effekt“: „Wenn er schon SO fragt …“

Aber schauen wir uns das heutige Objekt aus unserer Sammlung erst einmal genauer an: Ein Farbkasten der Firma Pelikan. Darauf klebt sogar noch der Preis: 7,99 D-Mark (was die Ladenkasse auch heute ungefähr für ein aktuelles Modell anzeigt – allerdings in Euro).

Was gibt es noch zu sagen? Das Produkt wurde zwischen 1993 und 2001 per Spritzguss hergestellt und besteht vermutlich aus ABS. Was in diesem Fall nicht Antiblockiersystem, sondern Acrylnitril-Butadien-Styrol bedeutet. Das ist ein Kunststoff, der nicht nur gut aussieht, sondern auch den einen oder anderen Sturz von der Schulbank überstehen dürfte.

Aber was hat der schöne Kasten aus dem „Antiblockiersystem“-Kunststoff denn nun mit Autos zu tun – mal abgesehen davon, dass man sich damit das eine oder andere schicke Exemplar malen kann? Ganz einfach: Kunststoff-Farbkästen wie diese ersetzten damals allmählich ihre Vorläufer aus Blech.

Warum? Das wird schnell klar, wenn man Kunststoffe und Blech mal auf die Waage legt. Ein Kubikzentimeter Stahlblech wiegt etwa acht Gramm. Dieselbe Menge Kunststoff nur etwa eins. Natürlich kann man das nicht 1:1 austauschen, denn nicht jeder Kunststoff ist so stabil wie Stahlblech. Darum sind Kunststoffteile meist etwas dicker, damit sie ähnlich stabil sind wie die aus Metall.

Aber wer sieht, welche Unmassen unsere i-Dötzchen heute jeden Morgen auf ihrem Rücken in Richtung Schule stemmen: Da zählt jede Feinunze!

In Autos ist das genau so. Je leichter sie sind, desto weniger Sprit verbrauchen sie. Darum begann man schon zu Zeiten, als dieser Malkasten entwickelt wurde, jedes mögliche Stahlteil im Auto darauf abzuklopfen, ob man das nicht vielleicht doch irgendwie auch aus Kunststoff machen kann.

Das Ergebnis finden Sie in Ihrer Garage: Wenn Sie ihren Wagen spaßeshalber einmal auseinander schrauben, werden Sie deutlich über 100 Kilo Kunststoffteile darin entdecken (auch aus ABS übrigens). Bis zu 15% des Gesamtgewichts Ihres Fahrzeugs!

Aber nicht, weil sie billiger wären: Die Polymerwerkstoffe ersetzen hier Teile, die aus Metall locker 100 Kilo mehr auf die Waage bringen würden. Das ist ordentlich: 100 Kilo weniger Masse bedeuten etwa 0,3 Liter weniger Sprit pro 100 Kilometer. Und das dürfen Sie sich gerne in etwa eineinhalb Pfund CO2 umrechnen! Auf ein Autoleben gerechnet sind das rund 500 Liter Benzin – oder mehr als eine Tonne Kohlendioxid. Und in Elektroautos merkt man ein geringeres Gewicht wie bei einem Marathon-Läufer natürlich sofort an der Reichweite.

Quintessenz: Ein besseres Klima kann man sich leider nicht malen. Aber mit Kunststoffen immerhin dran arbeiten!

Wer erinnert sich – Teil 34: Mit Klebstoff in den Hyperraum!

Kunststoffe sind nicht nur für Alltagsdinge gut. Sie haben auch unsere Kinokultur mitgeprägt! Diesmal aus unserer Sammlung: Das Modell eines LTU-„Fliegers“. Leider kam das Objekt mit einem abgebrochenen Flügelstück zu uns. Was natürlich „im musealen Kontext“ immer die Frage aufwirft: Wie geht man mit so einem Schaden um? Klebt man das Stück einfach an oder legt man es für zukünftige Generationen daneben?

Klebungen könnten das Objekt ja beeinträchtigen. Zumal über die langen Zeiträume, die man als Museum im Auge haben muss. Und vielleicht gibt es in 100 Jahren ja viel bessere Verfahren, diesen Schaden zu beseitigen!

Aber zurück zu diesem Flugzeug: Dieses Modell ist vermutlich im Spritzgussverfahren hergestellt (aus Polystyrol und etwas Acrylglas). Aber das ist auch ein Profi-Ding, mit dem eine Urlaubsflieger-Gesellschaft namens LTU (2007 von einer anderen Airline übernommen) vor einiger Zeit Werbung für sich machen wollte – vermutlich in Reisebüros.

Aber es ging auch anders. Wer erinnert sich noch an die zahllosen Modellflugzeug-Bausätze, mit denen wir in den 1970ern, der Hochzeit des Modellbaus, unsere Kinderzimmer verschönert haben? Von Firmen wie Revell? Oder Heller? Die kamen in Form von großen Kunststoff-Blistern, aus denen man sich die winzigen Bauteile herausbrechen musste. Um sie dann mit einer Tube Klebstoff (auch eine Art Kunststoff) zusammenzubasteln. Man hatte ständig „Uhu“ an den Fingern.

Die ungekrönten Könige unter uns Modellbauern waren aber die Leute, die die Raumschiff-Modelle für unsere Science Fiction-Blockbuster geschaffen haben. Manche waren metergroß, je nachdem, ob der Kameramann „drüberfliegen“ wollte oder ob sie nur möglichst wirkungsvoll in die Luft gejagt werden sollten.

Weltraum-Schlachtschiffe wie die gefürchteten Star Wars-Sternzerstörer Anno 1978 konnten daher durchaus so groß sein wie ein Kleinwagen. Konstruiert und gestaltet mit leichten, vielseitigen Kunststoffen, oft auf einem Gerüst aus Holz oder Stahl. Aus Kunstharzen, mit denen man etwa in Holz vorgefräste Teile abformte.

Manche Bauteile sollen sich die Profi-Baumeister allerdings auch aus den gängigen Modellbausätzen zusammengeklaut haben, die in unseren Zimmern von der Decke hingen. Da könnte ein genauer Blick Spaß machen!

Aber erst die Kulissen, vor denen Captain Kirk, Doc McCoy und Mister Spock ihre Phaser und Tricorder gezogen haben! Auch die bestanden oft aus Kunststoff: Polystyrolschaum. Leider sah man ihnen das oft auch an.

Heute ist diese Kulissen-Kunst natürlich in den Rechner gewandert. Eigentlich schade.

Hattet Ihr auch Flugzeug-Modelle?

Wer erinnert sich – Teil 33: „Berylle“ auf und hingucken!

Es kann Spaß machen, alte Schubladen einmal so weit aufzuziehen, dass auch die kleineren Erinnerungsstücke darin, also die, die hinten, ganz hinten liegen, die Augen zusammenkneifen müssen. Weil da so lange kein Licht mehr dran gekommen ist.

Dann hat man eine gute Chance, vielleicht auf Schmuckstücke wie dieses hier zu stoßen: eine typische „Hollywoodbrille“ aus den 1950er Jahren. In diesem Fall sogar mit kleinen Strass-Steinchen, die ihre Trägerin unmittelbar zu einer Art Femme Fatale von Castrop-Rauxel (oder sonstwo) gemacht haben dürften.

Tatsächlich hat kaum etwas unsere Kultur über die vergangenen Jahrzehnte so geprägt wie die jeweilige Brillenmode. Schwarze Buddy Holly-Nerd-Gestelle aus den 1960ern, „Puck-die-Stubenfliege-Sonnenbrillen“ aus den Hippie-Jahren, großspurige Pilotenbrillen der 1970er, Neon-Farb-Massaker in den 1980ern: Jeder hat sie sofort vor Augen (und das Kunststoff-Magazin eine Menge davon im Magazin).

Das Exemplar auf unserem Bild besteht sogar noch aus Cellulosenitrat (CN) oder Zelluloid – einem Ur-Kunststoff. CN wurde auch „Schießbaumwolle“ genannt, weil das Material immer wieder mal gerne in Flammen aufging. Tatsächlich hat man es nicht umsonst auch für Sprengladungen verwendet.

Zelluloid und Celluosenitrat sind aber nicht ganz dasselbe: Der Filmstreifen-Werkstoff besteht aus CN und einem Zusatz von Kampfer (einem natürlichen Räucherharz, das ein wenig nach Eukalypus riecht). Trotzdem tragen alte Schwarzweiß-Filme leider das Erbe der Schießbaumwolle mit sich: Manchmal gingen sie wie von Geisterhand angezündet in Flammen auf. Die Kino-Geschichte ist voller trauriger Zelluloid-Brände.

Dabei hatten Brillen historisch gesehen erst einmal gar nichts mit Kunststoff zu tun. Der Name kommt von Beryll – das ist eigentlich ein Mineral mit einer ziemlich komplizierten Zusammensetzung, das immerhin das Erdalkalimetall Beryllium enthält (Manchem vielleicht geläufiger als „kleiner Bruder“ des Magnesiums).

Egal: Im Mittelalter nannte man eigentlich alles, was irgendwie funkelte, halbwegs durchsichtig war und aus Bergwerken geholt wurde, Beryll. Bergkristall zuschleifen – Linse fertig.

Heute kann man sich zum Glück ultraleichte „Beryllen“ auf die Nase setzen, die praktisch nur noch aus Kunststoff bestehen – Polyamiden und transparentem Polycarbonat sei dank (gerne auch Acrylglas, obwohl das für den Job eigentlich etwas zu spröde ist)!

Wobei vintage-Werkstoffe wie Horn, „Acetat“ (ebenfalls mit einem chemischen Trick aus Baumwolle hergestellt) oder eben Zelluloid nicht totzuschlagen sind. Obwohl das Material schnell altert und für Museums-Leute ein Alptraum in Tüten sein kann …

Aber Kunststoffe haben sich eben schon seit Jahrzehnten einen Platz an der Seite von Stahl und Titan gesichert. Bunt und durchsichtig: Das geht nun mal nur mit schweren Glasbausteinen – oder Kunststoff.

Wer erinnert sich – Teil 32: Ein faszinierender Unsichtbarer Wer kennt das?

Man betritt eine fremde Wohnung. Sieht ein Möbelstück – und wird sofort in tiefe Schichten seines Erinnerungsvermögens gesaugt. Der Sitzsack „Sacco“ aus den 1960ern kann sowas. Praktisch jeder hat da schon mal drin gesessen – und um Hilfe bitten müssen, um da halbwegs würdevoll wieder rauszukommen.

Lampen können sowas auch. Manche ziehen einen sofort ins großelterliche Wohnzimmer, in dem man vor Jahrzehnten „Musik ist Trumpf“ mitgucken durfte. In schwarzweiß. Die Deckenlampe auf unserem Foto gehört auch in diese Kategorie. Sie schreit einen geradezu an: „Ich bin aus den 1950ern!“. Ein Blick – und man hat die dazugehörige Möblierung im Kopf, bis hin zum mintgrünen Nierentisch.

Nur: Wer hat dieses Objekt erschaffen? Um das herauszufinden, muss man sich einen der damals üblichen Schlapphüte aufsetzen und den Kragen des Trenchcoats hochschlagen. Denn wie so oft im „Sammlungsbusiness“ hat man zwar das Objekt in der Hand, aber nicht den Schöpfer.

In diesem Fall könnte es eine Leuchte von Rotaflex sein, Anfang der 1950er gestaltet von einem Designer namens Yasha Heifetz. Der Mann hat mehrere ähnliche Objekte entworfen, die im Prinzip aus einem kunstvoll aufgewickelten PVC-Schlauch bestehen.

Weder über Rotaflex noch über Heifetz ist im Web viel zu finden, selbst die Wikipedia, die sonst alles weiß, zeigt hier nur leere Seiten. Wer die Firma googelt, findet über Seiten hinweg allerlei Geräte, etwa zum Schälen von Baumstämmen, Blaulichter oder Rundtaktmaschinen (was immer das wohl sein mag). Immerhin scheint Klarheit zu bestehen, dass die Firma wohl in England ansässig war und tatsächlich Lampen hergestellt hat.

Über Yasha Heifetz fetzen sich sogar die User eines Designforums: Der Mann soll in Nordamerika gelebt und Skulpturen sowie Holzmöbel geschaffen und 1951 auch einen MoMa-Beleuchtungs-Wettbewerb gewonnen haben. Und es gibt einen Violinisten mit verdächtig ähnlichem Namen, der immerhin auf dem Niveau von Jehudi Menuhin gefiedelt haben soll. Einige sagen: derselbe Mann! Andere verwahren sich dagegen.

Mit anderen Worten: Der Designer und die Firma sind mittlerweile so ungreifbar wie der Schriftsteller Thomas Pynchon (von dem es nur ein verschwommenes Foto seiner Rückansicht gibt) und der Graffiti-Künstler Banksy – den auch kaum jemand je gesehen hat.

Aber googeln Sie mal „Rotaflex“ UND „Heifetz“ – da bekommen Sie dutzende Lampen angezeigt, die dieser Mann gestaltet hat. Mit eingebautem 1950er-Jahre-Magnet! Und für zum Teil immer noch, sagen wir: bemerkenswerte Preise.

Was lernen wir daraus: Aus Kunststoffen können Sie Dinge schaffen, über die man sich auch nach 70 Jahren noch an Sie erinnert. Obwohl es nicht mal mehr ein Foto von Ihnen gibt. Wenn das mal nicht für diese Werkstoffe spricht!

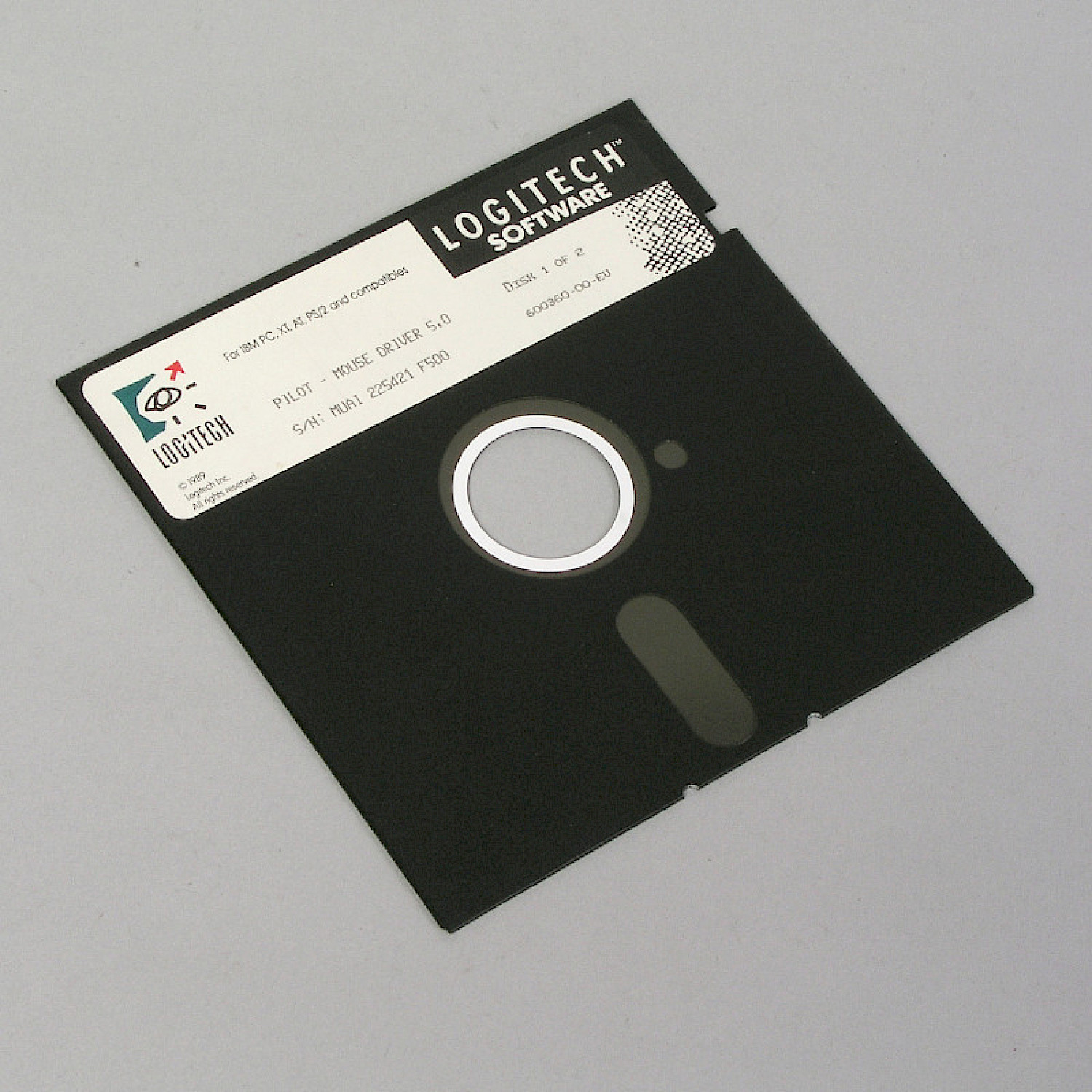

Wer erinnert sich – Teil 31: 22.000 Disketten für ein Backup!

Es kann einen schon zum Nachdenken bringen, wenn man in einem Museum Dinge entdeckt, die für einen selbst einmal „hochmodern“ waren. Und zwar gefühlt: gestern.

So ging es uns bei diesem Objekt hier: einer sogenannten 5 1/4 Zoll-Diskette aus den 1980er Jahren! Ein etwas labbriges Ding aus PVC mit einer beschichteten Kunststoff-Scheibe darin, auf die sogenannte „Laufwerke“ Daten schreiben konnten.

Und zwar, nun ja, bestechend viele: Dieses Exemplar hier fasste etwa 180 Kilobyte. Wohlgemerkt: Kilo- nicht Gigabyte! Mit anderen Worten: Der Arbeitsspeicher Ihres aktuellen Computers bietet vermutlich locker 22.000 mal mehr Platz. Was bedeutet, dass Sie für ein einfaches Backup in etwa so viele dieser Disketten aus dem Regal ziehen müssten.

Gut, damals, als diese Datenspeicher im Umlauf waren, gab es Locher zu kaufen, mit denen man in die linke Seite der Scheibe eine kleine Kerbe machen konnte – mit diesem Trick ließ sich bei den teuren Datenträgern auch die Rückseite beschreiben, die in aller Regel auch beschichtet war. Damit erhöhte sich die Kapazität auf 360 Kilobyte! Für Ihr Backup natürlich immer noch keine große Hilfe.

Trotzdem darf man aus heutiger Sicht staunen, was da damals alles drauf passte. Ein C64-Heimcomputer hatte 64 kB Speicherplatz, daher konnte man auf eine dieser Disketten etwa drei bis vier Spiele pressen – sofern man sich das passende, sündhaft teure Laufwerk leisten konnte, einen weißen, hässlichen Klotz von der Größe eines Schuhkartons (das deshalb auch so genannt wurde).

Einige Nerds werden sich vielleicht noch an nächtliche Kopiersessions erinnern, in denen einige Spiele mittels eigener Kopierprogramme „getauscht“ wurden. Manchmal musste das Laufwerk zwischendurch abgeschaltet werden, weil es heiß lief. Für viele eine prägende Erfahrung.

Wobei man sich natürlich die Frage stellen darf: Was macht man mit Medien wie diesen, wenn alle dazugehörigen Abspielgeräte, Spielkonsolen (oder eben Laufwerke) über die Jahrzehnte abgeraucht sind? Eine Frage, die sich Konservatoren ernsthaft stellen und versuchen, diese Systeme am Laufen zu halten und in die Zukunft zu retten – gar nicht so einfach!

Natürlich haben Datenspeicher seit damals auch eine Evolution erlebt. Sie wurden kleiner: die folgenden 3 1/2 Zoll-Disketten waren schon handlicher und stabiler, da sie in einem Kunststoffgehäuse steckten (auch davon haben wir einige im Archiv). Vor allem packten sie mehr Daten: 1,44 Megabyte – eine Zahl, die viele Computer-Addicts aus der Zeit im Kopf haben wie ihre Schuhgröße.

Wobei das mit dem „handlich“ auch so eine Sache ist: Heute sind gängige Speichermedien so winzig, dass man Adapter braucht, um sie vernünftig handhaben zu können. Aber das ist ein Thema für später. So in zwei, drei Jahrzehnten.

Habt Ihr auch noch alte Disketten im Keller? Was ist da drauf? Spiele? Doktorarbeiten? Romane?

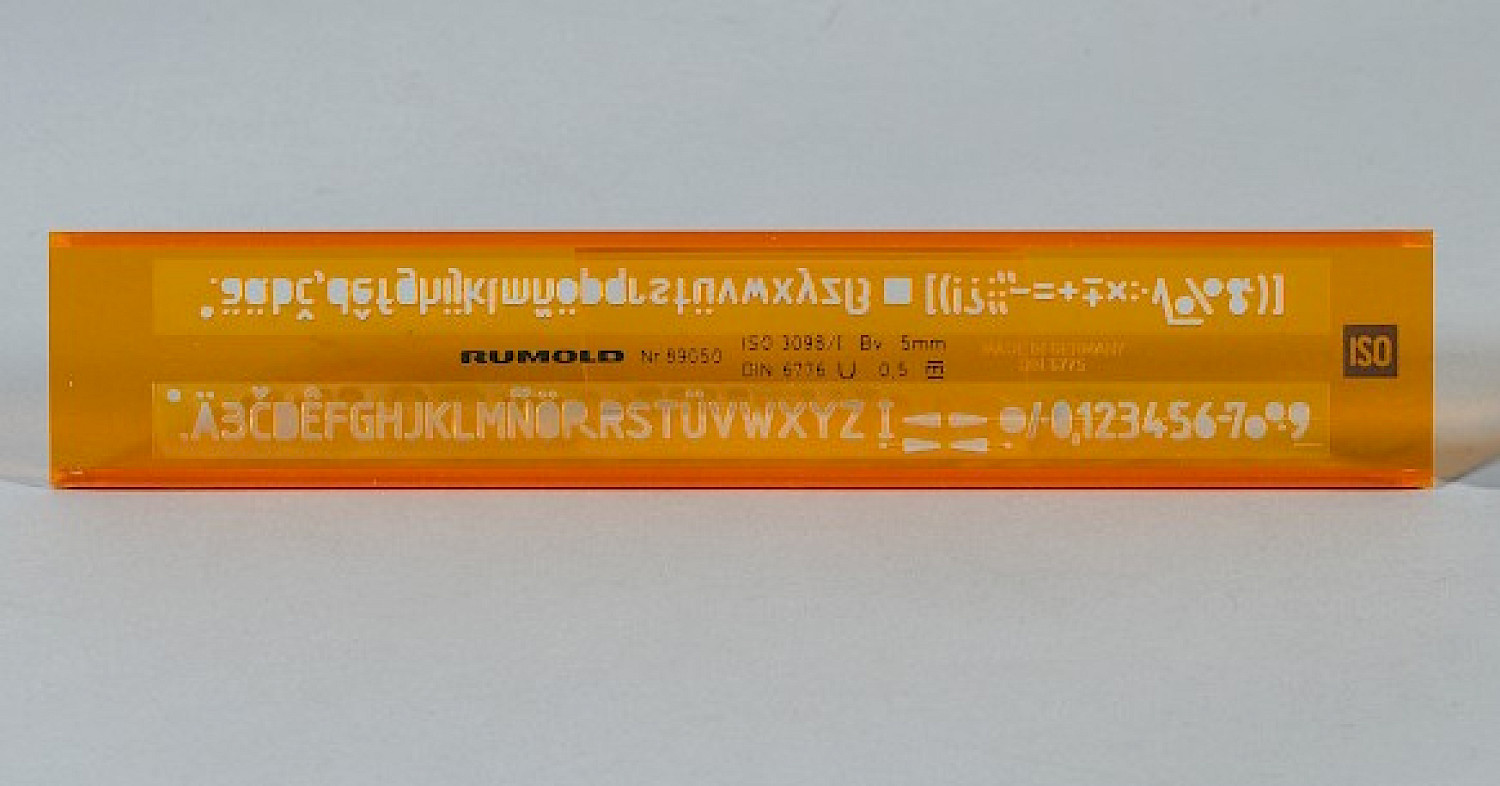

Wer erinnert sich? Teil 30: Schönschreiben für Profis!

Erinnert sich hier noch jemand an die Zeiten, in denen man noch ohne Computer schreiben musste?

Gut, wir meinen nicht die ganz dunklen Zeiten vor Erfindung der Schreibmaschinen. Aber wer in den 1960ern nicht gerade einen Bestseller zu schreiben oder amtliche Formulare akkurat auszufüllen hatte, kam mit Olivetti & Co. nicht allzu weit. Beispiel: Baupläne, Schaltpläne oder technische Zeichnungen – die selbst Anno „Aerobic mit Jane Fonda“ noch an großen „Zeichenbrettern“ erstellt wurden. Von Leuten in weißen Hemden, gerne mit Hornbrille und 1.000 Stiften in der Brusttasche.

Tatsächlich mussten ja auch damals Gebäude errichtet, U-Boote geplant und Chemieanlagen zusammengeschweißt werden. Und die Pläne oder „Blaupausen“ dafür (diese Kopien technischer Zeichnungen waren tatsächlich blau) gab es über Jahrhunderte nur – per Hand.

Wer da Schönheitspreise gewinnen wollte – oder zumindest sicher gehen, dass das schöne neue Bürohochhaus nicht mit den Estrichlegern in sich zusammenfiel, weil der Polier den Bauplan falsch verstanden hatte: Der musste sich dabei in seiner schönsten Schönschrift üben.

Was für eine Erleichterung waren dann Schriftschablonen wie die auf unserem Foto, entdeckt in unserem Magazin! Diese Schönschreibhilfen kamen so Anfang/Mitte der 1960er auf den Markt und wurden überall aus der Hemdentasche gezogen, wenn es akkurat hergehen musste. Und (fast) alle waren, unabhängig vom Hersteller (zum Beispiel Rotring), in diesem stechenden Orange. Und vermutlich aus Plexiglas® bzw. PMMA.

Und es gab zig davon! Alleine in unserer Datenbank finden sich 25 mehr oder weniger verschiedene. Für jede Schriftgröße eine! Der Autor dieser Zeilen verfügte sogar – selbst in den 1980ern noch – über Exemplare, mit denen man chemische Formeln und Laborgeräte stilecht zu Papier bringen konnte. Wieder andere halfen beim Kurvenzeichnen oder dem Auslegen etwa von Kläranlagen.

Wenn nur die dazugehörigen Tuschefüller („Rapidograph“, „Isograph“ & Co.) mitspielten! Die gab es mit genormten, dünnen Spitzen zwischen 0,1 und zwei Millimeter Dicke, damit sie genau in die Buchstaben passten. Und oft entweder eintrockneten oder klecksten und damit den schönen Eindruck auf dem Papier gleich wieder zunichte machten. Sehr gerne kurz bevor man eigentlich fertig sein wollte.

Da sind Computer eindeutig die bessere Lösung! Für die Schriftschablonen aber gab es damals kein besseres Material als: bruchfeste Kunststoffe.

Habt Ihr Euch auch mit diesen Teilen herumschlagen müssen? Und weiß jemand, warum die orange sind?

Wer erinnert sich? Teil 29: Die Sache mit dem Bleistift

Ein unter Boomern beliebtes Meme ging so: „Wenn Sie wissen, was man mit dem Ding auf unserem Foto und einem Bleistift machen kann, sind Sie über 50“. Hat sich leider etwas tot gelaufen. Nicht wegen dem Bleistift. Sondern weil immer weniger wissen, was dieses „Ding auf dem Foto“ ist.

Das ist ausgesprochen schade, denn die Jugend der Älteren unter uns war von diesen Objekten regelrecht geprägt. Einige von uns – so auch der Autor dieser Zeilen – haben noch Dutzende davon in irgendeinem Karton. Und, ehrlich gesagt, vermutlich nicht mal mehr ein Abspielgerät dafür. Dennoch kann man bei Ebay mit originalverpackten Cassetten Anno Cyndi Lauper noch ganz erstaunliche Preise erzielen.

Für jüngere Leser: Es handelt sich um eine Art Tonband im Kleinformat, genannt Audio-Cassette (von den cooleren von uns auch „Tape“ genannt). Vor dreißig Jahren tobten wahre Glaubenskriege um die reine Lehre: Sind Eisen- oder Chromoxid-Bänder besser? Oder gar die teuren „Metall“-Cassetten – von denen keiner so recht wusste, was dieses „Metall“ eigentlich war … Chrom und Eisen sind ja auch welche. Und Vorsicht bei Cassetten mit 120 Minuten Laufzeit, die machen Bandsalat, hieß es.

Hand auf’s Ohr: Praktisch jeder von uns hat doch stundenlang vor den angesagtesten Radio-Hitparaden gesessen und auf den richtigen Moment zum Start der Aufnahme gewartet, vorsichtig auf die Aussteuerungs-Anzeige geschielt – und die Bänder genervt in die Ecke geschmissen, wenn wieder einer der Radio-Moderatoren in das Fade-Out des gerade aufgezeichneten ELO-Hits gequatscht hat.

Beim präzisen Zurücksückspulen tat dann der Eingangs genannte Bleistift gute Dienste (übrigens auch, wenn sich das filigrane Band wieder mal im Autoradio verheddert hatte).

Hach ja: Auf den Schulhöfen drückten wir unseren Liebsten schüchtern sogenannte Mixtapes in die Hand – mit dem Besten, was der heimische Plattenschrank so hergab. Übrigens ganz legal – die Aufnahmequalität dieser Bänder war so übel, dass einem niemand die Kopie, nun ja: übel nahm. Das Wort Mixtape ist hier und da übrigens heute noch in Gebrauch. Da kommt das her, Kids!

Summing up: Cassetten wie diese haben die Jugend so manchen Boomers mehr geprägt als Karottenjeans, Föhnfrisuren und pinkfarbene Schulterpolster-Sakkos. Sie gehörten zum Alltag. Und anders als aus Kunststoff hätte man die kaum herstellen können. Also: Danke.

Habt Ihr auch noch irgendwo alte Audiocassetten herumliegen? Was ist da drauf? Habt Ihr auch Radiosendungen mitgeschnitten? Oder nur eigene Platten für den Walkman?

Wer erinnert sich? Folge 28: Der Duft von Detektiv Rockford

Wie haben die 1970er Jahre gerochen? Ernst gemeinte Frage! Und Manchem läuft es deswegen bestimmt schon heiß den Rücken runter. Denn die Antwort ist: Ziemlich oft nach – Schweiß.

Der Grund dafür? Ist in Produkten wie diesem zu finden, das Sie in unserer Datenbank entdecken können. Denn die frühen 1970er waren leider nicht nur die Zeit von Schlaghosen und Afro-Look, sondern auch die der sogenannten Nylon(R)-Hemden (und Blusen natürlich).

Damals waren die furchtbar modern und, schlimmer noch, schwer in Mode. Gerne auch in allen Farben eines zünftigen LSD-Rauschs (übrigens erst seit 1971 verboten). Sie galten als „bügelfrei“, trockneten schnell, wurden von Motten links liegen gelassen und standen für „Fortschritt“ schlechthin, weil man dafür keine Baumwolle mehr brauchte.

Der Haken: Kunstfasern wie Polyamide, zum Beispiel eben Nylon (Chemiker sagen auch „Polyamid 6.6“), sind nicht gerade atmungsaktiv. Mit anderen Worten: Sie nehmen keinen Schweiß auf und verhindern obendrein den Luftaustausch mit der kühleren Umgebung.

Also geben die Schweißdrüsen schon beim geringsten Anlass alles – aber die schöne sommerliche Kühlflüssigkeit sammelt sich auf der Haut. Und gibt mit der Zeit eben zur Entwicklung gewisser Duftmarken Anlass.

Das Hemd, was wir hier besprechen, sieht im Vergleich zu den tragbaren Farbexplosionen aus den Nierentisch-Jahren vergleichsweise harmlos aus. Aber es stammt aus Deutschland, gefertigt aus sogenanntem „Nyltest“ – das war damals eine Marke, die Viele in ihrem Schrank gehabt haben dürften.

Hergestellt wurden die Fasern in Rottweil, von einer Nylon-Spinnerei auf dem Gelände einer ehemaligen Munitionsfabrik (daher der Name „Pulverloch“ für den Standort). Früher hatte man hier, damals noch unter dem Namen „Rottweiler Kunstseidefabrik“ auch Kunstfaser-Cord für Reifen hergestellt, aber 1963, nach einigen schweren Jahren, wurde die Firma von der Deutschen Rhodiaceta AG übernommen, die im Pulverloch 1964 eine moderne Nylon-Spinnerei aus dem Boden stampfte. Jeden Monat liefen hier 1.000 Tonnen Nylongarn vom Band!

Noch 1970 hatte die Fabrik 1.400 Beschäftigte – was zeigt, welche wirtschaftliche Bedeutung Nylon damals hatte. Wer mit dem Auto im Höllental nach Freiburg unterwegs war, konnte einiges drauf wetten, dort eines blauen Rhodia-LKWs ansichtig zu werden.

Aber ab dann ging es abwärts. Ob es daran lag, dass den Menschen ihre schönen Nylonhemden irgendwann einfach „stanken“ – wer weiß.

Habt Ihr damals auch Nylonhemden getragen? Was sind Eure Erinnerungen daran?

Wer erinnert sich? Folge 27: Bretter, die den Wintersport bedeuten

Wintersport ohne Kunststoffe? Viel Spaß damit! OK, natürlich „geht“ das. Tatsächlich standen die ersten Norweger schon Mitte des 18. Jahrhunderts auf einer Art Ur-Skiern, lange vor Polyamide & Co. das Licht der Laboratorien erblickten. Aber die waren halt aus Holz und deshalb annähernd so sperrig wie Surfbretter, damit man trotz ihres Gewichts nicht im Schnee versank. Und dazu so biegsam wie ein Esstisch. Eher Survival-Tool als Sportgerät.

Und da sie aus Buche oder Ahorn gesägt waren, fuhr die Angst vor dem Bruch immer mit. Wurzel – Crash – Ende Gelände. Und bei elastischeren Skiern aus Holzlaminat (etwas später erfunden) löste sich gerne mal der Klebstoff auf.

So richtig los ging es mit dem Pre-Après-Ski daher erst Anfang des 20. Jahrhunderts, als Kunststoff-Skier erfunden wurden: Mit Beschichtungen aus Polyethylen bekamen die Bretter, die den Wintersport bedeuten, schon mal richtig Speed. Bald setzten Wintersportler dann gleich ganz auf – glasfaserverstärkten – Kunststoff. Ab 1962 waren diese „Bretter“ sogar für Weltrekorde gut.

Natürlich mussten auch die Skistiefel da mithalten. Ungefähr aus dieser Zeit stammen die schicken Exemplare des Typs „Montan“ auf unserem Foto, die wir in unserem Archiv gefunden haben. Größe 31, fast wie neu und natürlich aus glänzendem, wasserabweisendem Lackkunstleder, vulgo Kunststoff, Baujahr vermutlich 1970, Made in Austria.

Der Skisport ist bei der Jagd nach Spitzenleistungen mit Kunststoffen übrigens keine Ausnahme: Die Höchstleistungen moderner Athleten verdanken sich oft nicht nur jahrelangem, hartem Training, sondern auch der Leistung ganzer Teams aus Ingenieuren und Wissenschaftlern. Sie helfen den Sportlern, ihre mühsam antrainierte Kraft optimal auf die Piste zu bringen. In manchen Disziplinen ist das Sportgerät längst zum leistungsbestimmenden Faktor geworden.

Rennbote zum Beispiel werden leicht dank Kunststoff-Laminaten und Masten aus kohlefaserverstärkten Kunststoffen und Kunstfaser-Segeln, Schlitten ebenso (wenn auch ohne Masten und Segel). Rennräder kann man dank Carbon-Rahmen auf dem kleinen Finger balancieren, Fußbälle bestehen aus leichtem Polyurethan – das „bummst“ schön und saugt sich auch nicht mit Wasser voll. Gewehre für Sportschützen werden ebenso wie Hightech-Tennisschläger dank Kunststoffen immer leichter und damit weniger träge. Und Shirts aus Spezial-Kunstfasern geben Halt und unterstützen die Muskelbewegungen des Sportlers gezielt.

„Klassische“ Werkstoffe sind da schon lange nicht mehr flexibel genug! Denn wenn Millisekunden über einen Platz auf dem Treppchen entscheiden, kommt es auf jedes Gramm an. Holz und Blech sind da nur im Weg. Kunststoffe sind seit über 100 Jahren Alltag – gerade auch im Sport.

Wer von Euch hat auch Sportgeräte aus Kunststoff – und sich darüber womöglich bislang noch gar keine Gedanken gemacht?

Wer erinnert sich? Folge 26: You spin me round round baby right round

Hey, ist das tatsächlich schon so lange her? Mensch, sieht das Ding antik aus! Mal Hand aufs Herz: Wer hat zuletzt einen dieser anlogen Datenträger in der Hand gehabt?

Auch wir mussten da lange grübeln. Es ist ja mittlerweile schon eine Raketenforscher-Denkaufgabe, zu überlegen, wann man zuletzt eine CD aus dem Regal gezogen hat – schließlich wird Musik ja spätestens seit der Erfindung des MP3-Codecs aus eher körperlosen Sphären in unsere Ohren gespült.

Dabei, Fun-Fact am Rande: Selbst MP3 wurde den staunenden Laien und bald darauf eher sauer dreinblickenden Audio-Nerds schon 1991 vorgestellt. Das war vor 33 Jahren! Vor einem halben Leben! Gestern haben wir unser Vinyl noch liebevoll auf den Plattenteller gelegt, heute findet man es in Museen!

Dabei wirkt die Schallplatte, technisch gesehen „nur“ ein Pressteil aus Polyvinylchlorid (PVC), gegenüber Downloads oder Streams wie ein in der Nordsee-Brandung stehender Granitblock im Vergleich zum Schatten eines solchen: Man kann sie anfassen, ins Regal stellen, man muss sie pflegen, man muss den Plattenspieler auf irdische 33 1/2 Umdrehungen kommen lassen, damit die Diamantnadel (!) am Ende des Tonarms der Scheibe die richtigen Töne entlockt. Bei manchen Highend-Plattenspielen durfte man dafür sogar von Hand einen Riemen umlegen. Diesseitig statt digital halt.

Und wer etwas Augenmaß hat, kann den Tonarm direkt auf die Lieblingsstelle setzen. Und an die unabänderlichen Kratzer gewöhnt man sich irgendwann – und gewinnt sie sogar lieb, weil sie die Platte zu etwas persönlichem machen, zu etwas mit einer eigenen Geschichte, mit Narben. Wobei: Inzwischen gibt es allen Ernstes Software, die digital erzeugter Musik Vinyl-Kratzer hinzufügt, damit sich der Download des neuesten Trance-Tunes anhört wie ein Kaminabend auf dem Flokati mit den Stones aus den Boxen Anno 1973.

Genau darum ist die gute, alte Vinylschallplatte noch lange nicht tot. Wer danach sucht, findet in jeder größeren Stadt noch spezialisierte Läden mit ihren nerdig-sympathischen Kunden, die über Plattenkisten gebeugt versonnen ihre Finger über die Alben fliegen lassen; selbst die großen Ketten haben wieder einige im Angebot. Mancher gibt für analoge Plattenspieler so viel aus wie andere für ihren Jahresurlaub auf den Malediven. Und für viele Künstler gehört es längst wieder zum guten Ton, das letzte Hit-Album auch auf Vinyl zu veröffentlichen. Ehrensache für jeden, der von seiner Street-Credibility lebt.

Aber jetzt zu Euch: Was war Eure erste Schallplatte? Habt Ihr Eure Platten noch, oder habt ihr die irgendwann entsorgt? Was ist Euer Lieblings-Vinyl-Album, von dem Ihr Euch nie trennen würdet?

Wer erinnert sich? Teil 25: Rasierer oder Quantencomputer?

Wieso wir, um alles in der Welt, im Advent ausgerechnet einen Rasierer vorstellen? Gibt es keine, sagen wir: Kunstfaser-Nikolausmützen, die besser passen würden? Ja, schon, aber die sieht man ja gerade in jedem Einkaufscenter. Und dieser Braun-Rasierer aus unserer Sammlung, Modell S60 aus dem Jahr 1960 hat – im übertragenen Sinne – tatsächlich etwas mit Weihnachten zu tun.

Nicht nur, weil Heiligabend eine gute Gelegenheit ist, um sich auch als ansonsten beherzter Träger löchriger Jeans in etwas feineren Zwirn zu zwängen. Und zwecks Gesichtsglättung die eine oder andere Minute länger vor den Badezimmerspiegel zu stellen.

Sagen wir mal so: In der Weihnachtszeit versuchen wir alle, nach dem stressigen Jahr wieder etwas „runterzukommen“. Darum sind einige von uns gerade hier auf der Suche nach einfachen Dingen. Nach Klarheit. Nach dem, was wirklich hinter der barocken Fassade der Wirklichkeit steckt.

Nun galt das Design der Firma Braun jahrzehntelang als wegweisend – und tut es noch! Für viele ist es eng mit dem Namen Dieter Rams verknüpft, den zum Beispiel Steve Jobs’ einstiger Chefdesigner Jonathan Ive regelrecht angehimmelt hat: Beim Anblick des ersten iPods etwa fühlten sich viele an Rams Klassiker erinnert: Ohne Schnörkel, aber funktionell wie ein Faustkeil.

Aber schon bevor Rams 1961 Chefdesigner bei Braun wurde, vertrat der große deutsche Elektrogerätekonzern eine Philosophie des „Einfachen“: „Die Form folgt der Funktion“ war das Credo damals. Ein vollkommenes Beispiel dafür ist eben jener Rasierer, der 1958 vom Industriedesigner Gerd A. Müller gestaltet wurde.

Dieses Objekt steht einfach nur für das, was es kann. Vor allem: Es will gar nichts anderes sein.

Heute steht man vor dem Rasiererregal des Elektrohändlers staunend vor Geräten, die genauso gut ein chirurgisches Präzisionsinstrument oder ein handlicher Quantencomputer sein könnten. Dagegen ist der S60 einfach nur: ein Rasierer, fertig.

Man kann dieses zurückhaltende, aber gleichzeitig kräftig zupackende und konsequente Design mögen oder nicht. Aber es stellt einen Pol des Design-Globus dar, an dem sich moderne Produkte zwar nicht messen lassen müssen, aber messen lassen können. Oder, noch enthusiastischer: Einen der Urmeter oder eines der Atome des Industriedesigns.

Simpler und einfacher geht es kaum. Dank Kunststoffen.

Wer erinnert sich? Folge 24: Hier ist DesEIgn gefragt!

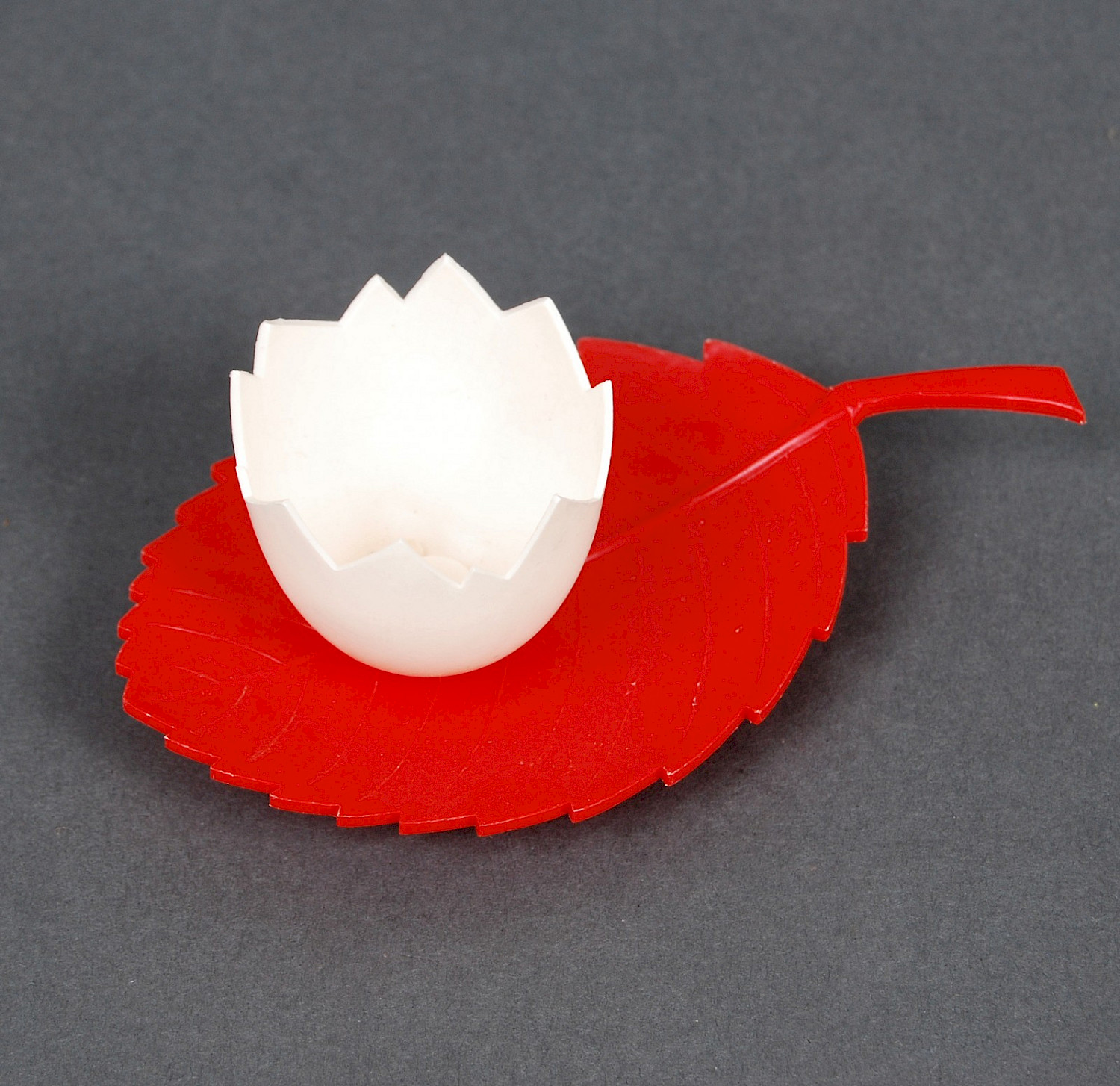

OK, in genau einem Monat ist Weihnachten. Vielleicht ist das wirklich nicht gerade die Zeit, sich ausgerechnet über Eierbecher Gedanken zu machen.